![]()

« Écrire »

« Entre-deux »

« Les Singuliers »

« La Chambre d’écriture »

« Locus Solus »

« Ligne de mire »

« Correspondances » - épuisé

« L'Estran »

« Interférences »

« Écho Poche/Argol »

« Hors collection »

« Vivres »

Paradoxes

Gestes

Christian Prigent

Aux �ditions Argol Aux �ditions Argol

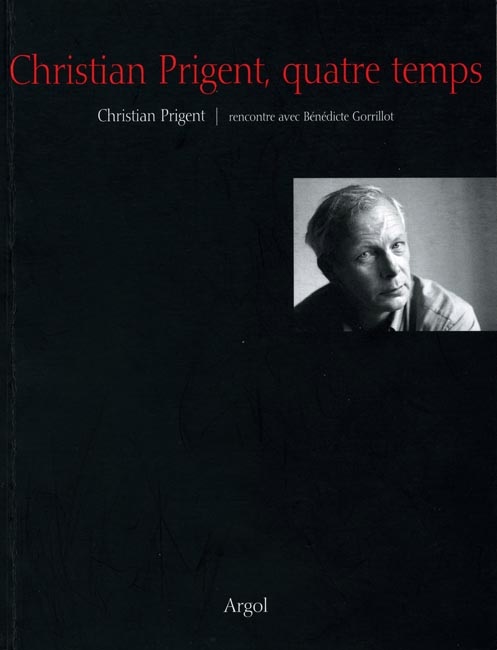

Christian Prigent, quatre temps Écrire, mai 68, (collectif) Écrire, pourquoi ? (collectif) Face (s) (collectif) |

Christian Prigent est né en 1945. Il a dirigé de 1969 à 1993 la revue d'avant-garde TXT et la collection du même nom. Il a publié, essentiellement chez P.O.L, mais aussi chez Christian Bourgois, Cadex, Zulma, une trentaine d'ouvrages (poésie, fiction, essais sur la littérature et la peinture). Ses dernières publications aux éditions P.O.L : Ce qui fait tenir (2005) et Demain je meurs (2007).

1- ÉDITIONS COURANTES : - La Belle journée, Chambelland, Goudargues, 1969 (poésie) - La Femme dans la neige, Génération, Colombes, 1971 (poésie) - La Mort de l'imprimeur, Génération, Colombes, 1975 (poésie) - L"Main, L’Energumène, Paris, 1975 (fiction) - Hacettepe University Bulletin, Ecbolade, Lille, 1976 (fiction) - Denis Roche, Seghers, Poètes d’aujourd'hui, Paris, 1977 (essai) - Power/powder, Christian Bourgois, Paris 1977 (fiction) - Œuf-glotte, Christian Bourgois, Paris, 1979 (fiction) - Voilà les sexes, Luneau-Ascot, Paris, 1981 (fiction) -Viallat la main perdue, Rémi Maure éditeur, Paris, 1981 (essai). Rééditions : Ecole des Beaux Arts du Mans (1993) puis Editions Voix, Metz (1996) -Comme la peinture (Daniel Dezeuze), Yvon Lambert éditeur, Paris, 1983 (essai) -La Corne du taureau (Jean-Louis Vila), Galerie Athanor éditeur, Marseille, 1983 (essai) - Peep-Show, Cheval d’Attaque, Dieulefit, 1984 (fiction) — réédition : Le Bleu du Ciel, Bordeaux, 2007 - Deux dames au bain, L’un dans l’autre, Paris, 1984 (fiction) - Souvenirs de l’Œuvide, Artalect, Paris, 1984 (cassette audio) - La langue et ses monstres, Cadex, Saussines, 1989 (essai) — réédition : Cadex, 2008 - Commencement, POL, Paris, 1989 (roman) - Ceux qui merdRent, POL, Paris, 1991 (essai) - Six jours sur le Tour, Editeurs Evidant, Bois-le-Roi, 1991 (chronique) - Écrit au couteau, POL, Paris, 1993 (poésie) - Une erreur de la nature, POL, Paris, 1996 (essai) - À quoi bon encore des poètes ?, POL, Paris, 1996 (essai) - Une phrase pour ma mère, POL, Paris, 1996 (fiction) - Glossomanies, L’Ambedui, Bruxelles, 1996 (théâtre) -Rien qui porte un nom, Cadex éditeur, Saussines, 1996 (essai) - Dum pendet filius, POL, Paris, 1997 (poésie) - L’Écriture, ça crispe le mou, Alfil, Neuvy-le-Roi, 1997 (CD & partitions) - Le Professeur, Al Dante, Paris, 1999 (récit) — réédition : Al Dante, 2001 - Berlin, deux temps trois mouvements, Zulma, Paris, 1999 (chronique) - Keuleuleu le vorace, Hesse, St Claude de Diray, 1999 (jeunesse) - L’âme, POL, Paris, 2000 (poésie) - Salut les anciens / Salut les modernes, POL, Paris, 2000 (essai) - Réel : point zéro, Weidlerverlag, Berlin, 2001 (essai) - Venise, inverno, Rapport d’étape, Venise, 2002 (chronique) - Avec mes peintres, Galerie l’Ollave éditeur, Rustrel, 2002 - Presque tout, POL, Paris, 2002 (poésie) - Grand-mère Quéquette, POL, Paris, 2003 (fiction) - Ne me faites pas dire ce que je n’écris pas , Cadex, Saussines, 2004 (entretiens) -Ils affinent notre optique, École Régionale des Beaux-Arts de Besançon, 2004 (essais) -L'Incontenable, POL, Paris, 2004 (essais) -Ce qui fait tenir, POL, Paris, 2005 (théorie/poésie) -Demain je meurs, POL, Paris, 2007 (roman). Prix Louis Guilloux 2007. - Criterium Jarry suivi de Bienvenue au Père Ubu, Cynthia 3000, Reims, 2007 (mirlitonades) - Le monde est marrant (vu à la télé), POL, Paris, 2008 (chronique) -Le Sens du toucher, Cadex éditeur, Sainte Anastasie, 2008 (essais) - 104 slogans pour le Cent Quatre, Mairie de Paris, 2008 (poésie)

2- OUVRAGES ILLUSTRÉS, À TIRAGE LIMITÉ - Histoires de Claire, TXT, Rennes, 1971 (avec Daniel Busto) - La Mort de l’imprimeur, Génération, Colombes, 1975 (avec Daniel Dezeuze) - L’Main, L’Énergumène, Paris, 1975 (avec Claude Viallat) - Hacettepe University Bulletin, Ecbolade, Lille, 1976 (avec Gilbert Dupuis) - Un os, Muro Torto, Rome, 1979 (avec Bernadette Février) - Prig’ de vue, Images nuit blanche, Genève, 1979 (avec François Lagarde) - tRoma, Muro Torto, Rome, 1980 (avec Mathias Pérez) - 200 Conseils pour un carnaval, Térature, Rennes, 1981 (avec Mathias Pérez) - Paysage avec vols d’oiseaux, Carte Blanche, Rome, 1982 (avec Antoine Révay) - Une Élégie, Muro Torto, Melun, 1983 (avec Nathalie Bréaud) - Journal de l’œuvide, Carte Blanche, Montmorency, 1984 (avec Pierre Buraglio) - Mobilis in mobilier, Cadex, Saussines, 1986 (avec Daniel Dezeuze) - Notes sur le déséquilibre, Carte Blanche, Montmorency, 1988 (avec Dominique Thiolat) - Six jours sur le Tour, Éditeurs Evidant, Bois-le-Roi, 1991 (avec Joël Desbouiges) - Un fleuve, Carte Blanche, Calaceite, 1993 (avec Mathias Pérez) - Album du commencement, Ulysse fin de siècle, Plombières-les-Dijon, 1997 (dessins de l’auteur) - À la dublineuse, Cadex,Saussines, 2001 (avec Serge Lunal) - Je commence, L’Attentive, Ségalièrette, 2002 (avec Mathias Pérez) - Marelle Mallarmé, FDAC du Val de Marne, Vitry, 2002 (avec Jean-Marc Chevallier) - Du Moelleux, Carte Blanche, Auvers sur Oise, 2002 (avec Mathias Pérez et Jean-Luc Poivret) - Rimbaud aime Lucrèce, Plis, Tours, 2003 (avec Serge Lunal) - L'immense, l'équivoque, Rencontres, Charleville, 2004 (avec Philippe Boutibonnes) -Image, mirage, Cahiers de l'Adour, Paris, 2004 (avec Colette Deblé) -Biograffrie, vite, Coll. «Tête à Texte», Rencontres, Charleville, 2004 (avec Philippe Boutibonnes) -Comment ça marche, Carte Blanche/École des Beaux Arts du Mans, 2005 (avec Daniel Aulagnier) -Légère loin légère, éditions du Pilon, Nîmes, 2007 (avec Serge Lunal) -À la Mer putréfiée, À distance, Caen, 2007 (avec Stéphane Quoniam) -Une aube navrante, Jacques Brémond, Rémoulins, 2008 (avec Serge Lunal)

3-ESTAMPES -Une mère, Muro Torto, 1980 (avec Antoine Révay) -Une plage, Carte Blanche, 1984 (avec Pierre Buraglio) -Oyez, fils de porcs, Médiathèque du Mans, 1996 (avec Mathias Pérez)

4-ENTRETIENS - J.-P. Verheggen interviewe C. Prigent, Le Journal des poètes, Bruxelles, juillet 1969 - Sexe, texte, avant-garde : politique, in André Miguel, «L’Homme poétique», Éditions Saint-Germain-de-Prés, Paris, 1974 - Sur L’main, Le Journal des poètes, Bruxelles, septembre 1975 - La revue, l’art-guerre, Les Nouvelles littéraires, Paris, septembre 1976 - Entretien avec C.Prigent, Textuerre, n°9, Montpellier, janvier 1977 - Sur Power/Powder, La Quinzaine littéraire, Paris, 15 juillet 1977 - Crases freuses, phrases creuses, La Quinzaine littéraire n° 301, Paris, 1979 - Pour en finir avec le jugement de Burroughs, TXT n°10, 1980 - Sur la lecture publique, TXT n°10, 1980 - L’Irrépressible carabin, Térature n° 3-4, Rennes, 1981 - Christian Prigent à table, Tartalacrème n°13, Pontault-Combault, 1981 - L’Écriture doit tout dire, Axe-Sud n° 8, Toulouse, 1983 - Sur la poésie, + - 0 n°37/38, Liège, août 1983 - Litter/rature, Schreibheft n°22, Essen, 1984 - On est à un moment…, Cratère n°10, Paris, octobre 1986 - L’Incontenable, Java, n° 5, Paris, octobre 1990 - On a raison de se révolter, Action poétique n°126, Ivry, février 1992 - Nageur de fond, denseur de langue, videur d’espaces, Faire part n°14/15, 1994 - Hommage à l’essayiste, La Quinzaine littéraire, Paris, mai 1995 - L’Atelier de Christian Prigent, film de Pascale Bouhénic, Avidia/Centre Pompidou, Paris, 1995 - Sur le bout de la langue, ContreVox n° 5, Paris, juin 1998 - La Poésie contemporaine en question, Prétextes n° 9, juin 1998 - La forme est une pudeur, Le Matricule des Anges n° 28, décembre 1999 - TXT/Bataille : haine de la poésie, Les Temps modernes, n° 602, janvier 1999 - Ne me faites pas dire ce que je n’écris pas, Il Particolare n°s 4/5, 2001 - Passage des avant-gardes à TXT, in «Manières de Critiquer», Artois Presse Université, juin 2001 - À quoi bon encore Christian Prigent ?, Phrênésie, Nantes, janvier 2002 - Artaud : le toucher de l’être, in «Artaud en revues», L’Age d’homme, 2005 - L’Inquiétude du sens, Doc(k)s, 4 ème série, n°1/2/3/4, août 2006 - Table ronde avec C.Prigent, in «À quoi bon la poésie aujourd’hui ?», Presses Universitaires de Rennes, 2007 - L’incontenable avant-garde, www.libr-critique.com, série «Manières de critiquer», dossier «Avant-gardes, critique et théorie», 6 décembre 2006. - De TXT à Fusées, www.libr-critique.com, série «Les Lieux de la valeur». «Les revues de poésie comme espaces critiques», mars 2008 - Le Sens du toucher, in «Choses tues : le trait, la trace, l'empreinte», Editions MP3-Presses Universitaires de Montpellier, 2008

5-PRÉFACES - Le Signe du singe, préface à Velimir Khlebnikov, «La Création verbale», Christian Bourgois, 1980 - Une sauvagerie raffinée, préface à Oskar Pastior, «Poèmepoèmes», TXT, 1990 - Le Sur-mal, préface à Alfred Jarry, «Le Surmâle», POL, La Collection, 1993 - L’Églogue et basta, post-face à Emmanuel Tugny, «Les Impatiences», Carte Blanche, 1993 - Une xénoglossie enthousiaste, préface à Andrea Zanzotto, «Les Pâques», NOUS, Caen, 1999 - La Passion considérée comme une course de code, préface à Jean-Pierre Brisset, «Les Origines humaines», Rroz, 2002 - La Défiguration, préface à Scarron, i/i éditeur, Paris 2002 - L’halluciné logogonique, préface à André Biely, «Glossolalie», NOUS, Caen, 2002 - Sokrat à Patmo, préface à Christophe Tarkos, «Œuvres», Tome 1, POL, 2008 - Dans la Maison des hommes, préface à Muriel Pic, «Bibliothèques», Filigranes, 2008

6-TRADUCTIONS De l’italien - Carlo-Emilio Gadda, À la Bourse de Milan, L’Ennemi n° 2, 1980 - Carlo-Emilio Gadda, Éros & Priape, TXT n°s 15 (1983) et 18 (1985) - Carlo-Emilio Gadda, Parenthèse, Tartalacrème n°25, février 1983 - Pier-Paolo Pasolini, Outrager c’est tuer, TXT n° 15, 1983 De l’allemand - Friederike Mayröcker, Poèmes, Tartalacrème n° 40, 1986 - Gerald Bisinger, Il neige, Catalogue 3ème Festival de Cogolin, 1986 - Anna Jonas, Les Métamorphoses du tigre, ibidem - Oskar Pastior, Poèmes, Banana Split n°19, 1987 - Gerald Bisinger, Poèmes, ibidem - Anna Jonas, Poèmes, ibidem - Helmut Heissenbüttel, Poèmes, Banana Spit n° 20, 1988 - Friedericke Mayröcker, Poèmes, ibidem - Oskar Pastior, Poèmes, Fusées n°12, 2007 De l’anglais (américain) - Raymond Federman, Notre sœur, Fusées n°9, 2005 - Raymond Federman, Le Musée des culs imaginaires, Fusées n°9, 2005

7- PRODUCTIONS RADIOPHONIQUES - Et ce qu’on a c’est de respirer, Atelier de Création Radiophonique, France Culture, 18 mars 1984 - Das Unbezähmbare : der Marquis de Sade und die Menschenrechte, Kultur-Termin, SFB 1, Berlin, mai 1989 - La Ville dont le centre est un trou, Atelier de Création Radiophonique, France Culture, 2 septembre 1990 - Tentative d’idylle au site syllabique, Atelier de Création Radiophonique, France Culture, 3 Février 1991

8-CINÉMA - Place Clichy, texte du sketch de Bernard Dubois dans le film collectif «Paris vu par… 20 ans après», 1984

9- TEXTES NON REPRIS EN VOLUMES a-Fictions & poèmes - Carnivore, Iô n° 12, mars 1967 - Quatre poèmes, Chemin n°9, Marseille, mars 1968 - Sale situation, La Tour de Feu n°98-99, juillet-septembre 1968 - C’est dans la tuile…, La Tour de Feu n°98-99, juillet-septembre 1968 - Le Marronnier, L’Essai n° 51, Liège, 1970 - Histoires de Claire, TXT n°2, 1970 - Petits animaux fouisseurs dans la maison, in «La nouvelle poésie française», Seghers, 1974 - Le texte du portrait, Digraphe n°2, Paris, Avril 1974 - Le texte du portrait, in Claude Bonnefoy, «La Poésie française», Seuil, 1975 - C’est un livre sur les bains, Revue 25, Juin 1977 - Le texte du portrait, Textuerre n° 12, Montpellier, Juin 1978 - Journal de l’Œuvide, L’Ennemi n°1, Christian Bourgois éditeur, 1980 - Méditation à l’œil en coin, CÉE n°6, Christian Bourgois éditeur, 1981 - La Tarte au citron, Tartalacrème n°14, Pontault-Combault, avril 1981 - La Tarte à la rhubarbe, Tartalacrème n°14, Pontault-Combault, avril 1981 - Les Aventures de Harry Dickson, Tartalacrème n°16, août 1981 - Strophe fuite, Tartalacrème n°17, octobre1981 - À une lectrice appliquée, Térature n° 3-4, Rennes, 1981 - La photo me ressort par l’oreille, Tartalacrème n°19, février1982 - Vie de Jean-Pierre Verheggen, Tartalacrème n°24, décembre 1982 - Pnigos, Change («Polyphonix»), n° 42, 1983 - Quatre Vénus, dépliant «Fusées», Carte blanche éditeur, 1984 - Guirlande pour Justine, in Toi & Moi pour toujours n°6, Paris, 1984 - Clélie avec Sade, in «Eros musagète», Plis / M 25, Lompret, 1986 - Una leggera metempsicosi, Doc(k)s n° 5, automne 1989 - Un poème politique, enfin !, in «À la Pologne», Nota Bene n° Spécial, Luneau-Ascot éditeur, Paris,1990 - Au promeneur clandestin, Faire Part n°14-15, septembre 1994 - J’énerve l’us, Faire Part n°14-15, septembre 1994 - À la mare mêlée, Faire Part n°14-15, septembre 1994 - Fragment pornographique, Faire Part n°14-15, septembre 1994 - Vénus au jardin, Faire Part n°14-15, septembre 1994 - Vénus au carrefour, Faire Part n°14-15, septembre 1994 - Chanson du marchand de trous, in «Chansonnette», Électre, Lompret, 1996 - Zipp Leipzig, in «Regards français sur Leipzig», Leipziger Universitätsverlag, 2001 - À l’abbaye, Décision n°62, Bielefeld, 2003 - Exil, facile exil, in «Invitation au voyage» Éditions Pérégrines, Paris, 2004 - Valognes, souvenir, Bibliothèque Municipale, Valognes, mars 2006 - Biograffrie, vite, Dans la lune n°7, Tinqueux, Juillet 2006 - Adieu, La Mer gelée n°5, Berlin,février 2008 - La tarte au citron, Fusées n° 14, Auvers s/Oise, octobre 2008 - Palinéros, Action poétique n° 194, décembre 2008 b-Théorie & critique (littérature) - Lard poétique, La Tour de Feu n°102, juin 1969 - Méfiez-vous du Chabert, La Tour de Feu n°102, juin 1969 - Jean-Luc Steinmetz, Le Journal des Poètes, N°7, septembre 1969 - Pour Denis Roche, Action poétique n°41-42, 1969 - Lettre ouverte (avec J.-L. Steinmetz), Promesse n° 27, hiver 1969 - Psittacisme, sinapisme, poésie, La Tour de Feu n° 105 1970 - Note sur la censure (Guyotat), TXT n° 2bis, 1970 - Du réalisme (Thibaudeau), TXT n° 2bis, 1970 - Le Trope de la tripe, TXT n° 2bis, 1970 - Aere perennius, TXT n° 2bis, 1970 - Ouverture, TXT n° 3-4, 1971 - La Scène dans la Seine (Ponge), TXT n° 3-4, 1971 - Pour une poétique matérialiste (Ponge), Critique n° 301, 1972 - Carnaval : inflation, réaction, TXT n°5, 1972 - Ponge et le matérialisme, Cahiers du Centre International d’Études Poétiques, n° 93, Bruxelles, 1972 - La Littérature interdite (Guyotat), Politique Hebdo, 1972 - Un surréaliste au service de la réaction (Thirion), Politique Hebdo, 18 mai 1972 - Questions à Philippe Sollers, Politique Hebdo, 1973 - Une histoire monumentale (Sollers), Politique Hebdo ,n°78, 1973 - Le Groin et le menhir (D.Roche), Critique n°325, 1974 - Explication de texte (D.Roche), TXT n°6-7, hiver 1974 - Deux notes (D.Roche), TXT n° 6-7, hiver 1974 - Le Texte et la mort (Ponge), UGE 10-18, Colloque de Cerisy F. Ponge, 1976 - L’Organon de la Révolution (Maïakovski), TXT n°8, 1975 - Le corps qui désire la révolution (Guyotat), Politique Hebdo, n°180, 26 juin 1975 - D’un nouveau Réalisme, C.I.E.P, n° 110, Bruxelles, janvier 1976 - Louve basse première mort sûre (Roche), NDLR n°1, 1976 - La lessive du français d’église (Roche), Politique Hebdo, n° 218, avril 1976 - Blake le fossoyeur, Art press, juin 1976 - Où en sommes-nous ? TXT n°9, mars 1976 - Mon œil (Jean-Luc Parant), Le Journal du Bout des Bordes, 1977 - L’Ange et la bête, TXT n°9, 1977 - De la violangue ! De l’ouïssance !, in «Le Récit et sa représentation», Payot, 1978 - L’Écrit, le caca, TXT n°10, 1978 - L’Ange et la bête, suite, TXT n°10, 1978 - L’Homme aux rats de bibliothèque (Freud, Bourke), TXT n°10, 1978 - L’Ange est un flic (Verheggen), TXT n°10, 1978 - De l’Anthropophagie communautaire (Finas), Gramma n°7, 1978 - Le petit robinet goutte encore (Deguy, Duault), Impasses n°9/10, 1978 - Ubu et Zorro, Politique Hebdo, 11 février 1978 - Dans le carnaval de l’histoire (Verheggen), Textuerre, 1978 - Dans les latrines de l'histoire (Laporte), Politique Hebdo, n° 306, mars 1978 - Langage et marxisme (Houdebine), Politique Hebdo n°308, avril 1978 - Burroughs l’innommable, Politique Hebdo, 1978 - Le Marquis de Sade n’ira pas au CIEL, Politique Hebdo, n° 312, mars 1978 - Suite en jouï-dire (Rombaut), Politique Hebdo, n°309, avril 1978 - La Besogne des mots chez Francis Ponge, Littérature n°29, 1978 - De quoi sont faits les Organons, Mantéïa n° 21/22, 1978 - Novarina contrôleur général des bouches, CÉE n°6, Bourgois éditeur, 1978 - Zorro est arrivé (Verheggen), CÉE n°6, Bourgois éditeur, 1978 - Ai grandi anamorfosatori, Vel n° 9, 1979 - Le Théâtre de la langue (Themerson), Le Matin, janvier 1979 - Il buco della lingua, Spirali, janvier 1979 - Una lettera di Céline, Spirali, janvier 1979 - Ce que pèse la langue, TXT n° 11, 1979 - Cummings anamorphoseur, TXT n°11, 1979 - Œuf glose, TXT n°11, 1979 - Petit portrait de Gertrude Stein en débile profonde, TXT n°11, 1979 - L’Écriture à la gomme, ,TXT n°11, 1979 - Le Trou de la langue, TXT n°11, 1979 - Prig’ de vue, TXT n°11, 1979 - Du peint et des jeux, TXT n°11, 1979 - Il gioco della voce (Meredith Monk), Spirali, janvier 1980 - Europei, ancora uno sforzo !, Spirali, janvier 1980 - Rabelais au Brésil, Vendredi, janvier 1980 - La Mouche cochée, Littérature n°37, 1980 - Un futuriste des Lumières (Themerson), L’Ennemi n°1, Christian Bourgois, 1980 - Sur la lecture publique, TXT n° 12, 1980 - Un peu de technique, Assembling critical n° 9, New York, 1980 - L’Altro e la lingua, in «L’Intellettuale e il sesso», Spirali, Milan, 1980 - L’Écrit des blessés : C. E. Gadda, L’Ennemi n°2, Christian Bourgois, 1981 - Denis Roche : Dépôts de savoir & de technique, Spirales n°1, 1981 - Au delà du principe d’avant-garde, Spirales n°2, 1981 - Gérard de Cortanze, Spirales n° 3, 1981 - Jean-Pierre Verheggen, Spirales n°4, 1981 - Lezama Lima, Spirales n°4, 1981 - Sortir de l’œcuménisme, Spirales n° 7, 1981 - L’Ennemi, Textuerre n° 27/28, 1981 - Uscire del ecumenismo, Spirali, juin 1981 - Une guerre contre la culture ?, Le Monde, 2 mai 1981 - Abasso le idee, Il Messagero, Rome, 25 avril 1981 - Dans le bleu outre-mère, Tartalacrème n° 16, août 1981 - La Nuit du Rose-Hôtel, Spirales n°, octobre 1981 - Le Jeu de la voix hors des mots, Spirales n° , décembre 1981 - Tous antisémites !, Spirales n° février 1982 - Aux grands anamorphoseurs, L’Ennemi n°3, Christian Bourgois ,1982 - L’apocalypse Céline, Spirales, janvier 1982 - Reading in every state, Enclitics n°6, 1982 - Pour l’amour d’un porc, Spirales, juin 1982 - À la résurrexion des morts de la presse !, Catalogue Muro Torto, Nantes, Espace Graslin, mai 1982 - Verdiglione écrivain, Spirales, octobre 1982 - Verdiglione scrittore, Spirali, n°45, septembre1982 - L’Amitié, Catalogue Muro Torto, Toulouse Le Mirail, novembre 1982 - Dans le bleu outre mère : Pleynet, TXT n°14, novembre 1982 - Effacer, traduire : poésie (Risset), TXT n°14, 1982 - Vie de Jean-Pierre Verheggen, Tartalacrème n°24, décembre 1982 - Question d’orœil, Revue des sciences humaines n°18, 1983 - De la difficulté du style (Clémens), TXT n°15, mars 1983 - Gadda, Pasolini et Cie, TXT n°15, mars 1983 - Comment voir le temps (Denis Roche), TXT n°15, mars 1983 - Last exit to Villejuif (Claude Minière), Le Matin, 14 Avril 1983 - Le Style comme liberté (Cummings), Le Matin, 10 juin 1983 - Parlons chiffon (Minière), TXT n°16, décembre 1983 - Pour l’Amour d’un porc (Rimbaud), Revue des sciences humaines n°193, 1984 - Comité, Textuerre, mai 1984 - TXT : dans la guerre des signes, in «TXT Vidéographie», Lebeer-Hossmann, Bruxelles, 1984 - La Voix de l’écrit, in «Poésie en action», Loques, juillet 1984 - Mes chéris (lettre), Tartalacrème n°35, octobre 1984 - La Voix de l’écrit, TXT n°17, novembre 1984 - Col tempo, TXT n°17, novembre 1984 - Pasticciacio (J.C. Hauc), Impressions du Sud, janvier 1985 - Pasolini, Gadda : la question du style, Spirales, mars-avril 1985 - Réponse à l’enquête sur la poésie, Le Monde, 17 mars 1985 - La langue dans l’histoire (Lucot), TXT n°18, mai 1985 - Un dialogue avec le temps (Pleynet), TXT n°19, octobre 1985 - La Voix, vite (Risset), TXT n° 19, octobre 1985 - Orgue, orgueil, organe (Minière), TXT n° 19, octobre 1985 - Réponse à une enquête sur la psychanalyse, L’Âne, février 1986 - Une brutalité subtile (Mayröcker), Tartalacrème n°40, mai1986 - Quelques Goths, Catalogue Festival de Cogolin, juillet 1986 - L’imparfait (Verheggen), Kanal n° 19-20, avril 1986 - L’Imparfait (Verheggen), Textuerre n° , été 1986 - Un éditeur pour l’avant-garde, in «Christian Bourgois 1966-1986», Bourgois, 1986 - Une éthique écrite (Clémens), Pictura n°5, juin 1987 - Qui Ubu boira(Jarry), in «Lieux d’écrits», Royaumont, juin 1987 - Catégorie Lourd/léger (Blaine), TXT n°21, juin 1987 - Macro micro chromo trauma (Giraudon), TXT n°21, juin 1987 - Une éthique écrite (Clémens), TXT n°21, juin 1987 - Le cœur, absolument (Sollers), TXT n°21, juin 1987 - Je vois le chant, TXT n° 22, 1988 - Trouver sa langue, Action poétique n°113-114, septembre 1988 - Comme leurs pieds, Catalogue Festival d’Allauch, octobre 1988 - Seine Sprache herfinden, Sprache im technischen Zeitalter, n° 107-108, Berlin, décembre 1988 - Textes en scène (Labelle-Rojoux) TXT n° 23, 1989 - Le parti-pris de Francis Ponge (Gleize), TXT n° 23, 1989 - 20 ans tous les jours, Catalogue «TXT vingt ans», CAC Bruxelles, avril 1989 - L’effort pour ne pas devenir fou, Le Journal de Royaumont, n° 4-5, juin 1989 - DDR Lyrik 1989, TXT n°24, novembre 1989 - Nommer l’innommable (Salman Rushdie), TXT n°24, novembre 1989 - Le Réel et sa phrase, TXT n°24, novembre 1989 - Super Nova, in «Extreme Gegenwart», Manholt, décembre 1989 - La Ville dont le centre est un trou, Les Lettres françaises, n° 2, septembre 1990 - La belle ouvrage (Claude Simon), TXT n° 25, octobre 1990 - Géographies /Jeux de graphies (Cendrey), TXT n° 25, octobre 1990 - Nommer l’innommable, ssq, TXT n° 25, octobre 1990 - Carte blanche à la crise, Les Cahiers du Refuge, Marseille, septembre 1990 - Jarry, celui qui breton, Écumes n° 1, Saint-Brieuc, décembre 1990 - Lettre de Berlin, Canal, février 1991 - La phrase catastrophe (Géraud), TXT n°26-27, juin 1991 - Chromo est là, l’écriture s’en va (Rouaud), TXT n°26-27, juin 1991 - Paraphrase des psaumes (Verheggen), TXT n° 28, novembre 1991 - Li proverbe au vilain, TXT n° 28, novembre 1991 - Federman ou la pudeur d’écrire, Les Lettres françaises, février 1992 - Sur la pornographie, Les Lettres françaises, août 1992 - Deux ou trois choses sur la poésie, Les Lettres françaises, janvier 1993 - À quoi bon encore des poètes ?, Libération, 14 janvier 1993 - Cette obscure clarté, Quai Voltaire n° 7, janvier 1993 - Séduction de l’inquiétude, TXT n°29-30, janvier 1993 - Sur Arthur Cravan, If n° 2, avril 1993 - Parce que c’est impossible (littérature et enseignement), Le Nouveau Recueil n°27, mai 1993 - Etre moderne, est-ce être illisible ?, Cahiers Noria, Reims, avril 1993 - Faim de l’idylle ( Guénin), TXT n°31, juin 1993 - Notes sur l’effet fatrasie, TXT n°31, juin 1993 - Wozu noch Dichter ?, TXT n°31, juin 1993 - Cravan aujourd’hui…, If n°2, Marseille, 1993 - Civilité du singulier, Carrefour des Littératures, Strasbourg, novembre 1993 - Morale du cut up, in «Une cure de désyntaxisation», Rennes, décembre 1993 - Comment j’ai écrit au couteau, Quai Voltaire n° 10, janvier 1994 - Chère disparue, Action poétique n°133, printemps 1994 - A descent from clown, Journal of Beckett studies, III, 1, Buffalo, autumn 1993 - Lettre à Alain Hélissen, Sapriphage n°21, printemps 1994 - Céline plus que jamais, in «Céline», Bibliothèque de Bezons, 1994 - Morale du cut up, Revue de littérature générale, n° 1, POL, mai 1995 - Le 27 Avril 1972, L’Infini, n° 49/50, printemps 1995 - Échappement libre (D.Roche), Action poétique n° avril 1995 - Au fugitif présent, Java n° 13, juin 1995 - Légendes de TXT, in «Anthologie TXT 1969-1993», Bourgois, 1995 - La Démocratie n’est pas bandante, Al Dante n° 10, Marseille, novembre 1995 - Tarkos/Sokrat, in «Christophe Tarkos», Les Contemporains favoris, 1995 - Céline plus que jamais, Bezons, Bibliothèque municipale, mars 1996 - La Voix-de-l’écrit, ssq, Tombe Tout Court n° 2,Namur, 1996 - La démocratie n’est pas bandante, Action poétique, avril 1996 - Laisser le monde ouvert, in «Bon à quoi», La Licorne, Poitiers, Novembre1996 - La dernière tentation de Balzac, Revue de littérature générale n°2, POL, 1996 - Deux souvenirs sur Louis Guilloux, Cahiers «Confrontation», Saint-Brieuc, janvier 1997 - Malaise dans l’élocution, La Parole vaine, novembre 1997 - L’Absent de tout bouquin, Les Ambassades, Le Colloque de Tours, avril 1997 - Laisser le monde ouvert, Colloque des Ambassades, Chedigny, 1997 - Sur ce qui apparaît, Java, 1997 - Lucrèce à la fenêtre, Barca ! n°10, mai 1998 - La déesse aime (Clément Marot), Quaderno n°1, juin 1998 - Le Dopé et le Sacré, Libération, 4 août 1998 - Sacré corps de champion, Fusées n° 2, octobre 1998 - Pataphysique point zéro, Poésie 98 n° 75, décembre 1998 - Le style, BoXon n°3, hiver 1998 - Un peu de petite histoire (Ponge), Action poétique n° 153/154, janvier 1999 - D’un siècle l’autre, in «Mille ans après l’an mil», Climats, janvier 1999 - Aïsha 66-98, Jungle n°19,Le Castor Astral, 1999 - Le Presque rien (Christophe Tarkos), Le Monde, 12 mars 1999 - Charles Pennequin, Cahiers critiques CIPM, Marseille, septembre 2000 - Une revue de la vie moderne, Fusées n° 4, 2000 - Ciao Bruno !, Fusées n°4, 2000 - Réel point zéro : poésie, in «Poésie & Philosophie», CIPm/Farrago, mars 2000 - La Langue contre les idoles (Novarina), in «Théâtres du verbe», José Corti, 2000 - Phénix ! Phénix !, Fusées n°5, 2001 - Salut (Corso), Fusées n°5, 2001 - Qui baise qui ? , Fusées n°5, 2001 - Penser les nihilismes, Le Nouveau Recueil n°62, mars 2002 - La Voix de l’écrit ssq (notes polyphonixes), La Voix de l’Écrit n° 0, mai 2002 - La poésie peut être (peut-être), Le Nouveau Recueil n°63, juin 2002 - Une xénoglossie enthousiaste (Zanzotto), Hi.e.ms n° 9-10, octobre 2002 - Notes polyphonix, in «Polyphonix», Centre Pompidou/ Léo Scheer, 2002 - TV 20 h 40, Le Matricule des Anges, décembre 2002 - La poésie se dit dans un souffle, Exit n° 33, Montréal, novembre 2003 - Parlons de l’âme, Balises/Crise de vers n°2, Bruxelles, mars 2004 - L’épouvantail de vérité (M.Roche), Fusées n°8, 2004 - Encore un effort ? (Fiat, Hanna), Fusées n°8, 2004 - Histoire de langues, in «Les arts face à l’histoire», L’Atelier des Brisants, 2004 - D’une lecture empêchée (Jean-Luc Parant), in «Jean-Luc Parant, imprimeur de sa propre matière et de sa propre pensée», José Corti, mars 2004 - Un gros fil rouge ciré (Sade), Lignes n°14, mai 2004 - Alfred Jarry, in «Passeurs de mémoire», Poésie/NRF, Gallimard, février 2005 - Comédie (Federman), Fusées n°9, 2005 - Zut rit, nous aussi (Verheggen), Fusées n°9, 2005 - Carte blanche à la crise, Fusées n°9, 2005 - Poésie (récapitulons), N 4728 n°8, Angers, juillet 2005 - La Tristesse de Pasolini, Lignes n°18, octobre 2005 - Bonne nuit, les petits, in Bernard Noël, «La Privation de sens», Editions barre parallèle, Barre, 2006 - Le Réel et sa phrase (Lucot), Faire Part n°18/19, 2006 - On ne fait pas de poésie sans casser d’œufs (Deleuze), in «Deleuze et les écrivains», Cécile Defaut, 2007 - Pour les dix ans de Fusées, Fusées n°10, 2007 - La poésie n’est pas à l’œil (Verlaine), Revue des Sciences Humaines n° 285, janvier 2007 - La mise en jeu (Pastior), Fusées n°12, 2007 - L’île, l’illimité (Vanda Benes), Fusées n°12, 2007 - Criterium Jarry, Fusées n°12, 2007 - St Brieuc des trous, Ouest-France, 31 décembre 2007 - Du temps des «avant-gardes», in «Écrire Mai 68», Argol éditeur, mars 2008 c-Théorie & critique (arts plastiques) - Érotique voilée, Sud n°1, 1969 - Fonction de la peinture, Catalogue Maison de la Culture, Rennes, février 1972 - Châssis, sangles, couleurs, plis (Boutibonnes), Caen, 1973 - La peinture bien tempérée (Boutibonnes), supplément à TXT N° 5, Rennes, 1973 - Le Timbre de l’inconscient (Boutibonnes), supplément à TXT N°6/7, 1974 - La Cave colorée d’Arnal, Art press n°12, 1974 - La peinture à bras le corps (Dupuis), Catalogue, Rennes, 1975 - La peinture et son espace (Dezeuze), Art press n°17, 1975 - Pages d’écriture (Frémiot), L’Œil 2000, Paris, décembre 1975 - Le Fond Arnal, Éditions Stevenson & Palluel, Paris, 1976 - Un œil en enfer, NDLR n°1, 1976 - Twombly ou l’entre-deux, NDLR n° 2, 1977 - Vérités du dessin (Dezeuze), Gramma n°6, 1977 - Notes sur l’effet fresque (Dezeuze), Textuerre, 1977 - Le Cabinet s’estompe (sur la gravure), Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, les Sables d’Olonne, 1978 - Viallat la main perdue, TXT n°10, 1978 - Roue, roue voilée, roue en huit, Opus international, janvier 1979 - Twombly/Wombly/Tombly, Controcultura, Roma, Décembre 1979 - Les Preuves de la grille (Chevallier), Rome, Villa Medicis, juin 1979 - De l’ombre comme signature (Bernard Richebé), Rome, Villa Medicis, 1980 - Le sexe à la ligne (Desbouiges), Spirales n°4, 1981 - Le Peintre, la Vierge et l’Iconoclaste (Antoine Révay), Rome, Villa Medicis, 1981 - Comment voir le sexe en peinture, Courrier du Centre international d’Études poétiques, N° 139/140, Bruxelles,1981 - De l’art comme arc (Vila), Spirales n° , novembre 1981 - La peinture : au coin ! (Boutibonnes), Cahiers de l’Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d’Olonne, 1981 - De l’ob-zen-ité (Busto), in Daniel Busto, Livre grave, Sgraffite, Marseille, 1982 - Au dedans du dehors du dedans (Langlois), Rennes, 1982 - La photo me ressort par l’oreille, Tartalacrème n°19, 1982 - Roue, roue voilée, roue en huit, in «Figures du baroque», PUF, 1983 - Il est frais, le coffret !, El tretz vents, Musée de Céret, juin 1983 - La peinture traduit la peinture (Chevallier), Musée de Valence, juin 1983 - Longtemps le temps du style (Buraglio), TXT n°16, 1983 - Col Tempo (Boutibonnes), Galerie Yvon Lambert, Paris, janvier 1984 - La Corne du taureau (Vila), Galerie Athanor, Marseille, juin 1984 - Une charogne (Pérez), Spirales, janvier 1985 - Dites-le avec des fleurs (Desbouiges), catalogue Chamalières, décembre 1985 - Col tempo (nouvelle version), Catalogue «Le regard morcelé», Galerie La Main, Bruxelles, décembre 1985 - Bacon vade retro, Pictura, Toulouse, automne 1986 - Mathias Pérez : une charogne, Pictura n°4, Toulouse, mars 1987 - La peinture à poil (Legros), Pictura n°4, Toulouse, mars 1987 - La Cruche cassée (Desbouiges), Fragments éditions, Paris, 1992 - Les paradoxes de Claude Viallat, École des Beaux Arts du Mans, octobre 1993 - Signé à l’ombre, La Recherche photographique, n° 18, mai 1995 - La Peinture me regarde (A regard for painting), in «As painting : Division and Displacement», Wexner Center of Arts, Columbus, Ohio (USA), 1999 - De la Nature des choses peintes (Desbouiges), CRAC Montbéliard, mars 2002 - Ce qui fait tenir l’image (Dezeuze), La Chaufferie, Strasbourg, mars 2002 - Au Motif (Lunal), G.A.C d’Annonay, janvier 2003 - La peinture contre les images (Lejeune), Présages n°16, Reims, 2003 - Le Drame du visage (Poggiani), in «Gueules d’artistes», Somogy, Paris, 2004 - L’Annonciation (Chevallier), Bibliothèque Neruda, Malakoff, 2006 - Corps en gloire (Pérez), Il Particolare N° 15 & 16, Marseille, 2007 - Fleurs de fer (Tual), LesJardins François, Préaux-du-Perche, été 2007 - L’île, l’illimité (Vanda Benes), Fusées N° 12, Auvers s/Oise, Été 2007 - Maquillé Roller (Roller), in «Face(s), Olivier Roller», Argol éditeur, 2007

10-BIBLIOGRAPHIE CRITIQUE a-Numéros spéciaux de revues & dossiers dans des revues : —Térature n° 3/4, Rennes, 1981 (Le sex o’clock de Christian Prigent) —Java n°5, Paris, 1990 (Présences de Christian Prigent) —Action poétique n° 126, Ivry, 1992 (Ceux qui merdRent) —Faire part n°14/15, Le Cheylard, 1994 (Christian Prigent) —Le Matricule des anges n°28, Montpellier, 1999 (Christian Prigent) —Il particolare n° 4/5, Marseille, 2001 (Christian Prigent) b-Études & articles : — Jean Pérol, La belle Journée, Le magazine littéraire n° 29, juin 1969 — Jean-Pierre Verheggen, Poètes de l’âge atomique, Le Journal des poètes, juillet 1969 — Pierre Chaleix, Christian Prigent, La Tour de Feu n° 108, octobre 1970 — Christian Limousin, Manœuvres, NDLR N°1, septembre 1976 — Denis Roche, Les poudres et les pouvoirs de Ch. Prigent, Le Monde, 1er juillet 1977 — Daniel Busto, Power/powder, Art Press n° 10, été 1977 — Jean-Luc Steinmetz, Poéchie, TXT n°10, 1978 — Gérard de Cortanze, Un écorché de la langue, Libération, 19 avril 1979 — Gérard-Georges Lemaire, Le Front de la médisance, Phantômas n°152, 1980 — Dominique Poncet, Le Concert dans l’œuf, Actuels n°12-3, 1980 — Bruno Montels, Caca Prigent, Libération, 12 février 1982 — Jean-Pierre Verheggen, Voilà les sexes !, Le Matin, 16 avril 1982 — Jacques Demarcq, Voilà les sexes, Spirales, mars 1982 — Jean Pinquié, Vive Prigent !, Axe-Sud n°4-5, printemps 1982 — Jean-Claude Hauc, Viallat la main perdue, Spirales n° 17, juillet 1982 — Christian Limousin, Les dessous de la peinture, Critique n°420, 1982 — Jean-Claude Hauc, Le gai savoir de la peinture, Pictura n°3, février 1984 — Claude Minière, Ce qui est arrivé à Daniel Dezeuze, Opus International, hiver 1984 — Maurice Meillet, Prigent l’illisible, Les Nouvelles littéraires, décembre 1985 — David Grebnurg, Flash sur Christian Prigent, Médianes n°8, janvier 1985 — Éric Clémens, Christian Prigent et l’œuvre de fiction, TXT n° 18, 1985 — Claude Minière, Une rapidité de désastre, TXT n°18, 1985 — Renate Kühn, Christian Prigent’s performance orale, Sprache im technischen Zeitalter, Berlin, 1985 — Pierre Le Pillouër, Un horrible trouvailleur, La Quinzaine littéraire n°444, 1985 — Jean-Marie Gleize, Style, action de langue, Impressions du sud, juillet 1985 — Alain Buisine, La Voix-de-l’écrit, Revue des Sciences humaines n° 209, 1988 — Vincent Nyckees, Les nouvelles aventures du signifiant, Poétique n°79, 1989 — Henri Deluy, Peep-show, in «Poésie en France 1983/1988», Flammarion, 1989 — Éric Clémens, La Critique et ses monstres, Art & Culture, Bruxelles, janvier 1990 — Patrick Grainville, La malaria des mots, Le Figaro, 2 janvier 1990 — Dominique Grandmont, Une Odyssée de la langue, L’Humanité, 16 février 1990 — Antoine de Gaudemar, Opéra-bouche en deux actes, Libération, 8 février 1990 — Antoine de Gaudemar, Prigent, merdre !, Libération, 12 décembre 1991 — Michel Jourde, Christian Prigent, Les Inrockuptibles, n° 31, septembre 1991 — Carmelo Virone,Où ça merdRe, La Wallonie, 28 janvier 1992 — Catherine David, Merdre alors !, Le Nouvel Observateur, 9 janvier 1992 — Jacques Henri, Ceux qui merdrent, Art Press, mars 1992 — Jacques Sivan, À rebours, Les Lettres françaises, juin 1992 — Andrée Barret, Ceux qui merdRent, Le Journal de la Biennale, n° 5, juin 1992 — Lan Mafart, Latrina bazar, Impressions du sud, n° 33, 1992 — Pierre Mertens, Quelle modernité aujourd’hui ?, Le Soir, 8 janvier 1992 — André Miguel, Le mal comme écriture, Le Mensuel n°201, 1992 — Éric Clémens, Description d’un commencement, in «La Fiction et l’apparaître», Albin Michel, 1993 — Olivier Apert, Règles du souffle, Révolution n°747, juin 1994 — Yves Charnet, Ecrit au couteau, Recueil n°31, été 1994 — Charles Pennequin, Christian Prigent écrit au couteau, Le Mensuel n° 219, 1994 — Fabrice Thumerel, Compte rendu de Ceux qui merdRent, Revue des Sciences Humaines, Lille III, n° 237, mars 1995 — Josyane Savigneau, Quelques considérations sur «l’illisible», Le Monde, 10 mai 1996 — François Salvaing, Deux semeurs d’inquiétude, L’Humanité Dimanche, n° 319, 25 avril 1996 — Pascale Haubruge, Leçon de glotte, Le Soir, 31 mai 1996 — Maryse Arrigoni, Pourquoi des textes difficiles ?, La Quinzaine littéraire n° 694, 1er juin 1996 — Alain Nicolas, Toute langue comme étrangère, L’Humanité, 14 septembre 1996 — Antoine de Gaudemar, L’origine du monde, Libération, 7 novembre 1996 — Jean-Marie Gleize, Christian Prigent, La Nouvelle Revue Française n°526, novembre 1996 — Marc Le Bot, Rien qui porte un nom, La Quinzaine littéraire, n° 704, novembre 1996 — Tiphaine Samoyault, Phrase complexe, La Quinzaine littéraire n° 704, novembre 1996 — François Salvaing, Une lyre, délires, L’Humanité Dimanche, n°338, 5 septembre 1996 — Patrick Kechichian, Romans à l’excès, Le Monde ; 6 décembre 1996 - Didier Garcia, Fils de On, Le Mensuel n°245, 1996 — Yves Charnet, Une phrase pour ma mère, Europe n° 815, mars 1997 — Philippe Beck, L’autoportrait du sens, Barca ! n° 9, novembre 1997 — Bertrand Verdier, Fonagy’s blues, Prétexte n°12, hiver 1997 - Fabrice Thumerel, Les écrivains et la critique, in «La Critique littéraire», Armand Colin, 1998 — Franz Johansson, Dum pendet filius, Scherzo n°3, 1998 — Alain Hélissen, Du côté de la langue, Le Mensuel, mars 1998 — Benoît Conort, Dum pendet filius, Le Nouveau Recueil, n°48, septembre 1998 — Anne Tomiche, Glossopoïèse, L’esprit créateur, XXXVIII, 4, hiver 1998 — Christophe Lamiot, Une phrase pour ma mère, The french review, LXXII, 1998 — Macha Séry, Plume au poing, Le Monde de l’éducation mars 1999 — Jacques Sterchi, Nulle part on ne comprend mieux le XXème siècle qu’à Berlin, La Liberté Magazine, 10 novembre 1999 — Anne Malaprade, Berlin deux temps trois mouvements, Le Nouveau Recueil, n°54, 2000 — Thierry Guichard, Dis-moi qui tu manges, Le Matricule des Anges, janvier 2000 — Gérard Noiret, L’âme, La Quinzaine littéraire n° 781, 16 mars 2000 — Jérôme Game, Corps écrivant, La Polygraphe, n°15/16, automne 2000 — Sylvie Bénard, Pour une langue vraie, Livre/Échange, février 2001 — Yves Charnet, «Alias peut-être moi». Christian Prigent ou l'alteridentité , Revue des Sciences Humaines, n° 263, juil.-sept. 2001 — Alain Hélissen, Salut, Le Mensuel n° 291, mai 2001 — Hugues Marchal, Le trou de Roger Rabbit : poétique et refus de la représentation dans l’œuvre de Christian Prigent, in «Poétiques & poésies contemporaines», Le Temps qu’il fait, 2002 — Christophe Kantcheff, Christian Prigent hors du rang, Politis, 28 août 2003 — Thierry Guichard, Pour rigoler en jaune, Le Matricule des Anges n°46, 2003 — Gabrielle Napoli, Secouer l’amorphe, La Quinzaine littéraire, n° 863, octobre 2003 — Alain Nicolas, Drame cosmique dans la Bretagne profonde, L’Humanité, 16 octobre 2003 — Jean-Didier Wagneur, La Quéquette du Graal, Libération, 16 novembre 2003 — Patrick Kechichian, C.Prigent inquiet et jubilatoire, Le Monde, 14 novembre 2003 — Gabrielle Napoli, Réel pour dire, réel à dire, La Quinzaine littéraire n° 880, 1 juillet 2004 — Patrick Kechichian, Questions de poésie, Le Monde, 24 décembre 2004 — Christophe Kantcheff, L’ombre de la langue, Politis , 13 janvier 2005 — Arnaud Bertina, Le négatif et le geste souverain, Critique n°694, mars 2005 — Jean-Luc Steinmetz, La Preuve par l’âme, in «Les Temps sont venus», Éditions Cécile Defaut, 2005 — Christophe Kantcheff, Plonger dans l’inconnu, Politis, 12 janvier 2006 — Bertrand Leclair, La Théorie allant vers le vers, La Quinzaine littéraire n°917, 16 février 2006 — Pierre Daum, Une phrase pour ma mère mais de trente-cinq pages, Libération, 25 juillet 2006 — Véronique Rossignol, Le Petit Père du fils, Livres Hebdo, 26 janvier 2007 — Christophe Kantcheff, Mourir d’Aimé, Politis, jeudi 1er mars 2007 — Alain Nicolas, Demain je meurs, L’Humanité, 8 mars 2007 — Aurélie Djian, Mécanique du style, Le Monde, 13 avril 2007 — Hugo Pradelle, Drôle et amer, La Quinzaine littéraire, n°944, avril 2007 — Daniel Morvan, Lettre d’un petit breton à son père majuscule, Ouest-France, 13 mai 2007 — Thierry Guichard, Une pelote pour papa, Le Matricule des Anges, n° 83, mai 2007 — Daniel Morvan, L’écrivain qui déménage, Ouest-France, 9 juillet 2007 — Jean-Didier Wagneur, Fils d’icône, Libération, 12 juillet 2007 — Emmanuel Rabu, Roman d’une journée, La Revue Littéraire, mars 2008 — Nathalie Dupont, Bêtes de langue. Méconnaissance de la poésie / Uncanny Poetry. Dossier spécial de L'Esprit créateur, volume 49, no 2, été 2009, c-Travaux universitaires : — Rachel Point, Le Trou ou l’Idéal du négatif, Mémoire de Master 1, Université Lumière, Lyon II, 2000 — François Lacire, TXT : une machine ivre de fonctionner, Mémoire de Master 1 Lettres modernes, Université de Paris IV, 2006 — Joaquim Lemasson, De l’art porétique, Doctorat en Lettres modernes, Université Rennes II, 2002 — Hugues Marchal, Corpoèmes, Doctorat en Littérature et Civilisation françaises, Université de Paris III-Sorbonne nouvelle, 2002 — Nathalie Dupont, Poèmes délirants, sujets disloqués: déviance, négativité et réflexivité dans la poésie contemporaine française, Thèse de doctorat, Duke University, USA, 2007 — Sophie Simon, Tentatives de création de langue par l’écriture, Master 1 de Psychologie, Université Rennes II, 2007 d-Film : - Pascale Bouhénic, L’Atelier de Christian Prigent, Avidia/ Centre Georges Pompidou, 1997

11-ADAPTATIONS THÉÂTRALES — Glossomanies, par le Théâtre-Poème (Bruxelles), mise en scène de Daniel Simon, spectacle créé à Bruxelles le 28 mai 1996 — Dum pendet filius par le Théâtre des Opérations (Rennes), mise en scène de Éric Houguet, spectacle créé à Rennes, 1998 — Voilà les morts, par le Théâtre du Verseau (Lyon) ; mise en scène de Philippe Labaune, spectacle créé à Lyon le 3 octobre 2001 — Les lèvres de sang, par la Compagnie Inti Théâtre (Bruxelles), mise en scène de Didier Poiteau, spectacle créé à Bruxelles le 8 mars 2006 — Une phrase pour ma mère par la Compagnie Labyrinthes, de Montpellier, mise en scène de Jean-Marc Bourg (tournées en 2006/2008) — Grand-mère Quéquette, mise en scène collective, spectacle créé au Centre Dramatique de Bretagne, Lorient, mars 2005

Christian Prigent, quatre temps par Samuel Lequette Prigent par Lui-même Neuvième volume d’une collection qui semble,

lors de chaque parution, gagner en consistance et montrer la réussite

de son projet, Christian Prigent, quatre temps est un livre de dialogue entre l’auteur et l’écrivaine et universitaire Bénédicte Gorillot (qui avait déjà participé à Le Sens du toucher, paru en 2008 aux éditions Cadex)

– quatre scansions interrogatives d’une histoire : celle de la

formation d’un écrivain et d’une œuvre qui compte parmi les plus

importantes de notre époque. Comme jadis les collections « découverte » de poésie chez Seghers (« Poètes d’aujourd’hui ») ou au Seuil (« écrivains de toujours »), ce livre riche, rude sans être aride, peut-être lu avec plaisir par un lecteur qui ne connaîtrait pas l’auteur et son œuvre. Côté textes : poèmes et proses courtes inédites, fragments d’essais, extraits de lettres et textes circonstanciels, reproductions de pages manuscrites. Côté images : dessins et tableaux de Christian Prigent, photos de famille (le père, la mère, les grands parents, les enfants) et d’amis (Valère Novarina, Pierre Le Pillouër, Alain Frontier, Jean-Luc Steinmetz…), photos d’enfance et de Vanda. Le livre joue du présent de tous les temps – des tremblés de la mémoire objectivée-fantasmée : anecdotiques bouts d’enfance, lieux qui sont des sites mentaux et affectifs, morceaux de mythes intérieurs. Répondant aux questions de Bénédicte Gorillot, Christian Prigent ne perd pas sa langue, l’oral-écrit, comme il l’écrit et comme il le parle, est tenu, dense et complexe – à la hauteur de l’œuvre. Rien ici qui puisse sembler attifé ou bavard. Ce livre ne veut pas faire de Christian Prigent un philosophe ou un psychanalyste, ni le dernier héraut vivant des avant-gardes disparues ressassant d’anciennes taxinomies ; il tente, dans l’échange de paroles et par le commentaire, de formuler des équivalences de pensée et de langue qui ne font pas dire à l’auteur ce qu’il n’écrit pas mais se tournent au contraire vers un « ordre intelligible » de l’œuvre. Par son volume même, il rend compte de son é-normité. En s’attachant à des écrivains accomplis mais dont l’œuvre est toujours en travail, la collection Les Singuliers pose de fait des questions touchant à la reconnaissance sociale et littéraire. Sa forme dialoguée et documentée alterne avec sensualité prosopographie et socio-biographie. Par son œuvre poétique et critique, Christian Prigent est sans doute, avec Denis Roche et Pierre Guyotat, l’un des écrivains qui a le plus marqué les jeunes (et moins jeunes) générations écrivant aujourd’hui, ne serait-ce que parce beaucoup se sont positionnés par rapport à lui ; ceux qui s’en réclament, et ceux qui voudraient bien liquider l’œuvre d’un revers de formule s’accordant malgré tout dans leur jugement sur la place indéniable que l’auteur occupe dans l’histoire récente de la littérature en France. En témoigne au plan symbolique la valorisation de son œuvre par de nombreuses instances et institutions de légitimation mais aussi le nombre croissant de commentateurs attitrés et de traductions. Christian Prigent rappelle qu’avant de devenir un écrivain il a joué à en être un. Il caractérise et situe sans feindre honteusement la honte les enthousiasmes de ses premiers textes – les écrits « porno-poétiques » à quatorze-quinze ans, les poèmes ronéotypés donnés aux amis, ceux qui furent « influencés » par Guillevic et Frénaud, par la découverte des poètes publiés chez Seghers (Pierre Morhange) et dans la revue Action poétique – afin d’en re-saisir la traversée, le procès et les ratés, les hésitations et les poussées. A propos de Power/Powder (paru en 1977 dans la collection « TXT » chez Christian Bourgois) : « C’est un livre très « années 1970 ». Je le trouve aujourd’hui assez kitsch : des contorsions formelles autour d’un matériau d’actualité : des contorsions formelles autour d’un matériau d’actualité politique (l’affaire Lip, en 1974) ; un peu d’Artaud, un peu de Mao ; des obscénités zutiques, du « carnavalesque » forcé… Ca voulait faire des étincelles. Rétrospectivement lu, ça fait surtout pétard mouillé. » Là où d’autres créateurs sacralisant leur geste auctorial taisent la scolarité et l’évolution intime de l’œuvre par une sorte de superstition narcissique, Christian Prigent sans posture d’humilité, et sans dénigrement affecté, tend à objectiver ses propres textes pour en faire apparaître la structure, les traits stylistiques et la facture – la manière. L’écriture est un « travail » – qui intégre « répétitions pasticheuses » et références – et l’œuvre ne répugne pas à montrer sa structure. Spéculative (avec ses apories sur l’expérience de l’écriture et les modes de connaissance de l’écrivain) et formaliste, l’écriture de Christian Prigent se caractérise entre autres, par un réalisme moderne – quoique issu d’un débat antique à propos du statut des modèles artistiques – fondé sur une perception théorique fondamentale : toute expérience humaine et toute activité symbolique est socialement et historiquement médiatisée par des discours et des images qui ne font pas le poids avec l’expérience individuelle (non-logique) du monde (« l’expérience sensorielle vraie ») ; l’écriture poétique doit permettre, par une altération inouïe de la langue, sinon l’expression de ce vécu de conscience, tout au moins la création de formes sensorielles équivalentes (rythmiques, musicales, plastiques). Cette assertion pourrait être une définition générale de la poésie et n’être qu’un lieu commun, elle prend chez Christian Prigent des formes de style particulières dont la force d’invention dépasse amplement ce propos. « Réaliste », dans l’acception qu’il peut en être donné ici, n’est pas copie ni envers du réel, mais provocation négative de sa possibilité. « Le tout est de se savoir posé, quand on écrit, non pas face à un réel conçu comme un plein stabilisé en deçà du langage mais face à la réalité en tant que toujours-déjà constituée de blocs signifiants (de langue). » Nulle expression immédiate de l’Être mais plutôt une perlaboration de matériaux accumulés, proche en certains points des Dépôts de savoir&de technique de Denis Roche. Dans cet ouvrage, Christian Prigent propose les linéaments d’une reconstitution chronologique de ses lectures depuis les années 60 jusqu’à aujourd’hui. Ce parcours sensible des lectures de l’auteur n’intéresse pas seulement la critique génétique, il permet un accès à l’univers intellectuel du poète et esquisse un portrait de sa famille mentale – le poète en lecteur. « la volonté d’écrire ne vient pas de l’expérience de la vie elle-même mais des lectures qui vous ont bouleversé. » Sa bibliothèque traverse toutes les époques, de l’antiquité à aujourd’hui, couvre la poésie française, russe et américaine, et manifeste un intérêt pour les sciences humaines (la linguistique, la philosophie, la psychanalyse et la sociologie). Christian Prigent a lu assidûment Sade, Baudelaire, Hölderlin, Rimbaud, Jarry, Lautréamont, Mallarmé, Breton, Proust, Joyce, Artaud, Bataille, Céline, Ponge, Guyotat, Roche, Novarina mais aussi Pound, Cummings, Maïakovski, Khlebnikov, Burroughs, Ginsberg, mais aussi Rabelais, Marot, Racan, Racine, Ronsard, Malherbe, Scarron, Scève, mais aussi Aristophane, Homère, Lucrèce, Tacite, Chrestien de troyes, mais aussi Cadiot, Tarkos, Pennequin, mais encore Freud, Bakhtine, Marx, Bourdieu, Derrida, Kristeva, Fonagy. On relève aussi l’absence (exprimée) de Char, Du Bouchet, Bonnefoy, Guillevic. Chez Christian Prigent, lecture et écriture participent de la même activité. La lecture unit et coagule, elle croise dans le toujours-actuel, dans le présent du sens, des œuvres contemporaines et de la modernité avec des œuvres médiévales ou de la grande culture antique. Dans cet art de lire apparaît à plusieurs reprises la dimension biographique (à travers la bibliothèque du père), les « marottes secrètes » (Maurice Fourré), mais aussi la bibliothèque documentaire servant de matière à l’écriture des livres en cours. Le recyclage est lié à sa pratique de la lecture. De nombreux passages des livres de l’auteur sont des « ponctions », des prélèvements non escortés de guillemets comme des voix. Le travail poétique élabore une polyphonie en se nourrissant de reprises et de fusions qui relèvent de différents degrés de l’appropriation. « Je crois que toute écriture récrit et que l’invention ne tombe ni d’un ciel inspirateur ni d’un vouloir-dire souverain, mais réside dans sa puissance de réinvestissement d’un matériau recyclé. Ce que les Anciens appelaient imitation, en somme. Ce que de plus modernes ont repéré sous le terme d’intertextualité. Tous mes livres recyclent des matériaux déjà écrits, des blocs de significations formés. » Au chercheur d’identifier et de reconnaître pour les interpréter les interférences poétiques entre toutes ces voix ! Cette défiguration – sémantique, plastique, énonciative – posséde une fonction morale, il s’agit de « dé-familiariser et dés-idéologiser des énoncés politiques, éthiques, pornographiques, publicitaires ». Elle entre pleinement dans le processus de composition : « La manipulation fait monter de chaque segment calibré en unité métrique un nuage de sons et de lettres. J’attends ce qui, dans ce nuage, va former le visage d’autres mots et, formant ce visage, appeler ce que ces mots dévisagés suscitent : autres images, nouvelles visions, scènes inédites. Et j’essaie de sortir de cette opération un rythme, c'est-à-dire une onde glissée, un dérapage de la langue sur elle-même – qui tente de ranimer son corps cadavéreux. » Ainsi l’œuvre de Christian Prigent témoigne de cet effort « sempiternel », jouant rythmiquement de l’incongruïté et des imperfections du langage pour se dégager des formes symboliques habituées et fixées, et rendre celui-ci iconique, passionné et inouï. Samuel Lequette "sitaudis.com" *** "Quatre temps", de Christian Prigent (lecture de Tristan Hordé) Peu de monde s’intéresse à la littérature. Très peu à ce

que des écrivains de mon acabit entendent par là. (Quatre

temps, p. 239) Quatre temps : quatre ensembles de

réflexions sur la littérature, sa production, sa réception et sa place dans la

société : D’où ça vient, Comment

c’est apparu, Comment c’est fait, De quoi ça parle. Les réponses, écrites,

éloignées de la simple transcription d’entretiens, sont suivies de quelques

pages bio-bibliographiques ; elles sont accompagnées, comme le veut la

collection, d’une importante iconographie et d’un choix abondant d’extraits des

livres, enrichi de très nombreux poèmes et essais inédits. La clarté des propos,

la qualité des analyses toujours loin du consensus mou des chroniques

littéraires, font de cette rencontre vivement conduite par Bénédicte Gorrillot

une lecture revigorante. "L’ « effort

au style » tel que je l’entends cherche [...] à construire des formes adéquates à la

complexité des sensations que le monde provoque en moi. (p. 125) Et dans un des textes inédits : "L’objectif,

peut-être, est de montrer l’autre langue dans la langue, la langue monstre qui

nous habite et qui, à chaque fois, frappe de stupeur (fait jouer, déjoue et

refait – comme on dit en argot) la langue dans laquelle tant bien que mal nous

communiquons et où le réel s’évanouit parce qu’elle fixe en formes stabilisées

et anonymes le chaos de l’expérience que nous faisons du monde."(p. 133) Toute extraction de ces Quatre temps risque d’ôter sa force à une argumentation précise, il

faut y voir seulement quelques-uns des éléments qui charpentent l’ensemble. On

s’attachera à la première partie qui, sous des apparences biographiques – de

l’enfance aux études universitaires – analyse une formation de lecteur avec la

pratique boulimique de deux bibliothèques, celles de la mère et du père, non

pas opposées mais complémentaires : des romans d’aventures et des bandes

dessinées anciennes (qui n’a pas connu le charme de Bicot et de sa sœur Suzy

s’étonnera) pour l’une, Grecs et latins, ouvrages du marxisme, littérature

conseillée (ou non) par le Parti communiste (auquel son père appartenait) pour

l’autre. Cette formation a été complétée tout au long de la scolarité par le

pastiche des classiques scolaires, et la transformation d’un matériau existant

est restée un des aspects du travail de Christian Prigent. Il explique plus

loin dans l’entretien que, par exemple, c’est à partir d’une manipulation

phonique et métrique du premier vers de Britannicus

(Quoi, tandis que Néron s’abandonne au

sommeil) qu’il a lancé le roman Grand

mère Quéquette (Quoi ! Tu dis

que ? Nerfs ? On sapant ? Tonne ? D’eau ?

Soleil ?). Le principe est à chaque fois « qu’un texte soit la ressource de cent autres textes, que le langage

soit infiniment potentiel et qu’écrire soit l’action qui libère ces

potentialités ». Cette formation qui bousculait les lieux

communs s’est heurtée, dans l’université d’avant 68, à « l’arrogance mandarinale, l’inertie

intellectuelle, la haine du moderne », mais Christian Prigent n’est pas

revenu en arrière. Il découvre alors la beat

generation, peint beaucoup, est militant politique et fonde en 1969 avec

Jean-Luc Steinmetz la revue TXT – il

faudrait dix pages pour en évoquer les sommaires –, lit et relit Jarry, dont il

sera toujours proche par le « mélange

du sophistiqué et du trivial, du savant et du populaire, du cultivé surindiqué

et de l’obscénité bouffonne ». Articulation complexe, mais c’est

pourquoi le versant "populaire" de ses lectures est toujours vivant

dans ses livres en même temps que la maîtrise des outils de la poétique

(rhétorique, métrique, etc.). C’est pourquoi aussi il aime « les œuvres qui ont la capacité de ménager

dans l’hétérogénéité de leur espace propre à la fois l’effet grand art

sophistiqué (polysémie, densité formelle,

intertexte riche, etc.) et l’effet trivial-populaire-bouffon ». Les maîtres : Rabelais,

Shakespeare, Joyce, Gadda, Arno Schmidt, Jarry. Les analyses sur la diffusion par l’école, la

presse et l’édition d’une norme de lisibilité, sont essentielles pour

comprendre comment s’installent des représentations du social, comment s’impose

un partage entre ce qui est littéraire et ce qui ne l’est pas. Que ces analyses

ne soient pas "nouvelles" (cf notamment Bourdieu) importe peu :

elles sont ici argumentées à partir de pratiques dans diverses institutions

(école, édition). Lutter contre la définition admise du littéraire, c’est faire

du poème un « champ de bataille »,

la poésie tentant de « symboliser le

réel en tant qu’impossible à symboliser », c’est faire de la poésie et

de la prose « une aventure de la

langue ». Écrire n’est pas ici prétendre reproduire son expérience,

prétention des « proses

industrielles », académiques, mais la mettre à distance pour qu’elle

échappe « au réseau constitué des

significations ». La littérature implique donc « une résistance à la compréhension

immédiate », étant à la fois dans l’espace du nommable et de

l’innommable pour « dire

simultanément les choses et la distance des choses ». Leçon ancienne,

toujours à méditer, et Christian Prigent nous y aide avec vigueur. ***« De véritables critères

socioculturels de “succès” seraient des traductions à l’étranger, des

éditions en collection de poche. Or non. Et si rien de cela n’est

considéré comme traduisible (ou comme digne d’être traduit), ni

popularisable en livre de poche, c’est bien que l’on considère que ça

ne peut intéresser grand monde, que ça n’est pas si “lisible” que cela

et que ça risque de le rester toujours aussi peu. Il ne faudrait pas

croire que cela me laisse indifférent. Je ne mets aucun orgueil ni

aucune coquetterie à être un écrivain marginal, rare, élitiste, etc.

Certes, je ne ferai jamais rien, délibérément, pour qu’on me lise plus

aisément. Mais je serai toujours chagriné qu’on ne me lise pas plus et

que mon travail ne soit pas davantage reconnu et diffusé.

Il reste que oui, quand même ; le cercle des lecteurs s’est un peu élargi. Ça montre peut-être que l’obstacle à la lecture ne vient que de la construction a priori d’une norme de lisibilité et d’une certaine définition (par l’édition ; la presse, l’institution scolaire…) du “littéraire” (ce qui l’est / ce qui ne l’est pas ; ce qui l’est trop / ce qui ne l’est pas assez ; ce qu’on peut en consommer / ce qui vous pèse sur l’estomac ; ce qui vous prend la tête / ce qui vous la vide, etc). Cette norme et cette définition ne tiennent que par un effet d’intimidation. D’époque en époque ça se déplace : ça veut donc dire que ponctuellement ça cède. C’est pour cela qu’il faut continuer : à écrire, à penser, à former le goût, à rétablir la valeur. Le temps, l’obstination, le fait de ne rien céder à la demande mercantile et mondaine, ça finit toujours par produire cet effet-là : que des normes cèdent, un peu – et que quelques lecteurs entrevoient alors ce qui se faisait, en marge, dans l’é-normité. »

Tout y est en somme, tout est dit – tout peut commencer.

La fabrique de PrigentChristian Prigent est dans la dernière livraison du Matricule des Anges, spécial "critique littéraire" (dit-il pourquoi les éditeurs omettent généralement de citer, dans leurs revues de presse, les articles parus dans la PQR? Cela n'a d'ailleurs aucune importance), au moment où paraît chez Argol cet important volume d'entretiens avec Bénédicte Gorrillot: Christian Prigent, quatre temps.Prigent face aux grandes têtes molles de son époque, Prigent dans son argot populo-lacanien, comme il dit. Comment chaque écrivain trouve sa langue et comment ses lecteurs y pénètrent, par une lune incertaine. Les bibliothèques dont il se nourrit, comme "d'une terre arable". Avec en reproduction les couvertures de Robur le conquérant, le De natura rerum et Le trésor du breton parlé de Jules Gros. Et page 63, la classe d'hypokhâgne du lycée Chateaubriand de Rennes, 1963. A

lire aussi pour l'exploration détaillée des procédés d'écriture

destinés à "traverser le corps signifiant constitué de l'époque". Et la

"défamiliarisation" du lien familial, qui est "tuant" pour l'écrivain,

par exemple dans le livre Une phrase pour ma mère... Daniel Morvan "Chien de lisard" *** COMMENCER : UN MOT-CLÉ En 1989, POL publie un premier livre de Christian Prigent : Commencement. L’auteur n’est pas un inconnu des milieux littéraires : il a déjà fait paraître plusieurs ouvrages, chez Bourgois (Œuf-glotte, Power/ powder) ou Carte Blanche (Journal de l’Œuvide, Notes sur le déséquilibre). Depuis 1969, il dirige la revue d’avant-garde TXT,

éditée, un temps, par Bourgois. Pourtant, de l’aveu même de l’écrivain,

ce nouveau roman marque un « commencement » : « Le label POL [était]

légitimant. Vu des balcons de la ″vie culturelle″, c’est même ce label,

qui dans une vaste mesure a fondé mon nom comme le nom d’un écrivain.

Avant, j’étais un poète épisodique et bizarre, un polémiste agité du

bocal, un théoricien terroriste, un revuiste fébrilement activiste,

etc. » (Christian Prigent, quatre temps. Rencontre avec Bénédicte Gorrillot [CP4T], Argol, 2009, p. 109). Si Commencement marque la naissance d’un auteur et d’une écriture, ce n’est pas au sens romantique, révolutionnaire, d’une apparition ex nihilo. L’incipit confirme

cette lecture. L’écrivain y déclare : « vous pouvez pas savoir ce que

c’est commencer, […] c’est surtout mastiquer, s’astiquer les tuyaux,

redémarrer » (C, 12). Dans Christian Prigent, quatre temps,

l’auteur revient sur ce (re)commencement. « Exilé à Berlin, en 1985 »,

il « travers[e] tout un tas de cahiers et carnets accumulés depuis des

années » (CP4T, p. 105.). Il les laisse « coaguler » et « proliférer

tous azimuts » et il « s’arrête, ahuri et exsangue trois ans et 400

pages après » : « ça s’appelle commencement. J’allais dire :

forcément ». Être auteur est bien lié, chez lui, à un « commencement »,

mais entendu comme « perpétuel recommencement » de l’écriture. Ainsi le

poète « agité du bocal » s’est-il fait romancier et auteur d’amples

proses narratives. L’histoire de Commencement est aussi celle de tout homme contraint de transposer son existence en mots : « premier matin par où commencer bonjour mes beautés » (C, p. 11). La quatrième de couverture confirme cet objectif : « celui qui parle traite d’une difficulté comique à se dépêtrer de son propre tas, à naître, à parler, à entrer chaque matin dans la vie d’action, de conversation, de profession ». L’enjeu essentiel du roman est donc un enjeu d’expression : « c’est fait pour se muscler la langue : bousculades des souffles, contorsions rythmiques des sites syllabiques, roulements des phrases sur la déflation des scènes ravagées, exercices pour commencer, naître et dire : merci, je vis, j’écris, congé à la folie ! ». Dans ce récit, l’homme et l’écrivain se confondent souvent. Les « exercices » de « musculation » de la langue rappellent d’ailleurs les « exercices de rééducation verbale » par lesquels Francis Ponge, dans sa Rage de l’expression, s’efforçait d’atteindre la représentation juste des êtres du monde et fixait à la poésie ses objectifs. Commencement énonce un programme littéraire qui dépasse largement les limites de ce seul opus. Avant ce roman, Œuf-glotte (1979) a imposé, en titre, comme thème central, ce double désir d’une langue (glotta, en grec, qui donne « glotte ») capable de se renouveler et de féconder, comme un « œuf », un « je » nouveau-né, re-né à une autre formulation de son être. Les récits postérieurs à 1989 réitèrent ce double pari : Une phrase pour ma mère (1996), Grand-mère Quéquette (2003) et plus récemment (et paradoxalement) Demain je meurs (2007). Le sommaire de Commencement prévient de l’éternel recommencement de ces tentatives réformatrices. Chaque chapitre est un « matin », un début, une « reprise et variation » qu’on numérote : « Premier matin (Pantomime des Mômes), « Deuxième matin (Le Cabanon des écorchés), […] Treizième matin (Vision de Rome) ». (C, p. 375). Je propose d’illustrer cette « écriture du commencement », essentielle chez C. Prigent, par la lecture de l’incipit de Grand-Mère Quéquette. J’y montrerai comment l’auteur y réalise à nouveau une egophanie doublée d’une logophanie, tout en renouvelant les moyens de ces « apparitions » en langue. DE COMMENCEMENT À GRAND-MÈRE QUÉQUETTE Même scène de réveil Les échos sont nombreux, entre Commencement et Grand-Mère Quéquette (POL, 2003 – GMQ). Les deux récits s’ouvrent par une scène de réveil. On a déjà évoqué le début du roman de 1989 : « Premier matin par où commencer bonjour mes beautés. Un pied puis l’autre dans la descente de ciel en peau de lit, c’est en poil d’ours qu’est ma pensée » (C, p. 11). Grand-Mère Quéquette s’ouvre par ces mots : « Tu dis que ?…………………… nerfs ? On sapant ?????? Tonnes ????? D’eau ????? Soleil ????? Ah non !!!!!!! ». La « table » des chapitres confirme cette thématique : « I. (Laudes) : impression, soleil levant ; !, p. 11 ; qui ?, p.15 ; moi, p. 18 ; eux, p. 20 ; réveil ou presque, p. 22 ; saut enfin du lit, p. 28 » (GMQ, p. 395). Prigent ménage l’entrée en scène progressive du « je » dont la voix propre (appropriée) va s’élever, petit à petit. Cette parole du réveil qui réveille l’être à sa vérité reçoit le qualificatif de « laudes », du nom du chant religieux d’actions de grâce matinale. « Laudes » renvoie aussi à un type de discours poétique. Ce substantif rhétorique permet à l’auteur de souligner que l’enjeu de ce premier chapitre sera autant de « faire apparaître un sujet individué » que de faire apparaître une voix particulière, une langue inimitable (« logos ») qui fera sens. Et cette capacité à faire échapper à la « folie » constituera sa valeur littéraire. Les mêmes enjeux animaient déjà l’incipit de Commencement. À la salutation matinale, « bonjour mes beautés, ainsi tout a recommencé » (C. p. 12), succède cette exclamation du « je » : « pas si facile en fait de redémarrer les conjugaisons, les temps de l’action, la sortie des viandes hors des peaux de nuit […]. On se décrasse pas si illico ». Et il ajoute : « Si vous sentez pas cette difficulté, pas la peine de causer ». Pour qui parle le « je » ? Il s’exprime à la fois pour l’auteur qui précise les conditions de son écriture littéraire (dérouiller la langue et ses difficultés) et pour l’enfant du « passé recomposé, très simplifié » qui va participer aux « pantomimes de mômes », avec « Perrigault et le gros Broudic » (p. 16). Prigent ne qualifie pas d’un nom générique la prise de parole de ce « je ». Mais l’hypotexte sur lequel il écrit son incipit sert de signature générique. « Bonjour mes beautés par où démarrer » (p. 11), varié en « bonjour mes beautés ainsi tout a commencé » (p. 12), fait penser à un autre salut matinal à la beauté et à un autre cri de victoire verbale. Prigent réécrit Aube de Rimbaud (« j’ai embrassé l’aube d’été ») et glose la conclusion d’Alchimie du verbe : « je sais aujourd’hui saluer la beauté ». Ce patronage à peine implicite définit le terrain sur lequel l’écrivain se situe : celui de la poésie. Son ambition, dans Commencement, comme plus tard dans Grand- Mère Quéquette, est de réformer le langage humain et de s’obliger, lui, à renouveler son propre langage poétique, à l’image de Rimbaud. Grand Mère Quéquette ou la surenchère de commencements

Mais si, dans Commencement, le dédoublement se jouait entre le réveil des souvenirs d’enfance par l’auteur et la renaissance de l’auteur à sa vérité d’écrivain (être sans cesse capable de « recommencer » à saluer autrement la beauté), il reçoit une autre formulation, dans le récit de 2003. Dans Grand- Mère Quéquette, Prigent superpose deux nouvelles histoires : le réveil d’un enfant (l’enfant qu’il a pu être) et l’éveil malhabile d’un enfançon au monde des sons et des mots. À celles-ci, s’ajoute une troisième histoire : la renaissance de l’auteur. Toutefois, dans le roman de 2003 comme dans celui de 1989, les histoires de réveil(s) sont toujours symboliques des efforts déployés par un écrivain, pour renaître à chaque livre. Grand-Mère Quéquette cumule les commencements, mais complique la diégèse narrative, au delà de ce qu’avait déjà réalisé le premier livre POL. Tout se passe comme si le roman de 2003 relayait le récit de 1989, aggravant la technique de dédoublement narratif (non pas deux, mais trois histoires sont simultanément racontées) et prolongeant la narration au-delà des limites atteintes en 1989. Dans sa quête de la juste parole de l’homme et de l’écrivain, Prigent remonte, au delà d’une enfance située autour de 5-7ans, vers la petite, voire toute petite enfance : il remonte à l’origine de l’être, quasiment au jour de sa naissance. La lumière intertextuelle de Commencement D’une autre manière, Grand-Mère Quéquette ne rejoue pas strictement la même partition que Commencement − dont la recherche des intertextes est facilité par l’écrivain (dans CP4T, voir le tableau synoptique des pages 110-111). Le roman de 1989 s’ouvrait, sous les patronages conjoints de Rimbaud et de Diderot. Nous venons de reconnaître « Aube » et « Alchimie du verbe », convoqués en hypotexte. « La descente de ciel en peau de lit » (C, p. 11) est un autre emprunt à Rimbaud, cité en exergue à l’ensemble du roman : « Les calculs de côté, l’inévitable descente du ciel, et la visite des souvenirs et la séance des rythmes occupent la demeure, la tête et le monde de l’esprit » (p. 7). Par ailleurs, « La Pantomime des Mômes » dont Prigent sous-titre son « Premier matin », fait écho à la célèbre « Pantomime des Gueux » du Neveu de Rameau de Diderot. De Rimbaud, Prigent garde une plongée dans l’être sensuel et dans une nouvelle rythmique de la poésie : « je descends du lit, je sors fripé de la peau de nuit. J’écris commencement, j’écris dans le temps du pur étant encore envasé encore humidifié encore lié en moi à ce qu’huma moi avant d’être musclé habillé sorti du poil d’ours de la nuit » (C., p. 11). Cependant cette plongée se formule encore, comme dirait J.-L. Steinmetz, « en français impeccable » (entretien téléphonique du 22 février 2008). La syntaxe est certes chahutée, cisaillée par des coupes ou distendue par des tirets, parenthèses, discours inscrits, etc. ; mais, sur cette première page, les mots gardent plutôt leur intégrité lexicale. On relève des traces de patois familier ou de breton, mais peu d’attentats au signifiant (par des apocopes, ellipses ou redoublements futuristes de lettres, etc.). De Diderot, Prigent garde le souci d’un rythme prosodique, outré dans sa régularité répétitive. Il s’agissait, pour l’écrivain du 18e, de redoubler, dans la forme littéraire, le fonctionnement mécanique prévisible des sujets mis en scène (les postures des Gueux, devant le Grand qu’ils veulent séduire). Il s’agit, pour Prigent, de figurer, au plan du signifiant, les éclairs d’une conscience encore endormie et une pensée par flashes. Car « on se décrasse pas en si illico » (C, p. 12). D’où le halètement au souffle court des tétra-, penta- ou hexa-syllabes dominant la page d’incipit : « pre-mi-er ma-tin (5)/ par où com-men-cer (5)/ bon-jour mes beau-tés (5) un-pied-puis-l’autre (5)/ dans la des-cent(e) du ciel (6)/ en peau de lit (4)/ c’est en poil d’ours (4)/ qu’est ma pen-sée (4) j’ai chaud d’un(e) crass(e) de nuit (6)/ bon-jour mes beau-tés (5) par où démar-rer (5) » (C, p. 11). Au reste, l’auteur lui-même confirme sa prédilection pour ces rythmes basiques de la prosodie française (LST, 35). La lumière intertextuelle de Grand-Mère Quéquette Grand-Mère Quéquette s’ouvre sous le patronage de Monet et de Rabelais. Au peintre, C. Prigent emprunte le titre d’un tableau célèbre « Impression, soleil levant » dont il titre l’ensemble du premier chapitre. De Rabelais, il convoque, en hypotexte, le souvenir du chapitre 56 du Quart livre (1552) : « Comment entre les parolles geléees Pantagruel trouva des motz de gueule » : Lors nous iecta sus le tillac plènes parolles gelées & sembloient dragée perlée de diverses couleurs. Noys y veismes des motz de gueule, des motz de sinople, des motz de azur, des motz de sable, des motz dorez. Les quelz estre quelque peu eschauffez entre nos mains fondoient, comme neiges & les oyons realement. Mais ne les entendions. Car c’estoit langage Barbare. [ …] Ce nonobstant, il en iecta sus le tillac troys ou quatre poignées. Et y veids des parolles bien picquantes, des parolles sanglantes, lesquelles li pilot nous disoit quelques foys retourner on lieu duquel estoient proférées, mais c’estoit la guorge couppée, des parolles horrificques, & autres assez mal plaisantes à veoir. Les quelles ensemblement fondues ouysmes, hin,hin, hin, hin, his, ticque torche, lorgne, brededin, brededac, frr, frrr, frrr, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou, bou, tracc, trac, trr, trr, trr, trrr, trrrrr, On, on ,on, on ououououon : goth, mathagoth, & ne sçay quelz autres motz barbares. Les premières lignes de Grand-Mère Quéquette alignent des onomatopées, des borborygmes ou des barbarismes par lesquels l’auteur réduit les mots à une enveloppe graphique ou sonore et gèle toute possibilité d’accéder au signifié qu’elle recèle peut-être : Tu dis que ?…………………… Nerfs ? On sapant ?????? Tonnes ????? D’eau

????? Soleil ????? Ah non !!!!!!! Hhhhhh !!! Hâle !! Rrrrr !! Mâche !

Mmmmmm ! Am ! Monte, Alma ! Mousse, mamme ! Falbalas ! Ffffff ! Schhhhh

! Quoi, schhhhh ? Sprint Serpents ? fuie d’Ourses, Cygnes, Chiens,

Baleines, Lévriers, Taureaux ? Tohu & Bohu, tout beaux, hu-hu ! La

paix, Chaos ! Des dents, c’est ça ? Qui crient : à bas l’Orsa ?

Molaires dans chair putto [ …] Ah, blabla, prémices brouhaha ! Djà

Barbirossa ? Khâmzim qui trépigne à Bab-el-Aoua ? (GMQ, p. 11). Maturation d’un (re)commencement de l’écriture

« Impression, soleil levant » : tableau d’une egophanie & d’une logophanie Que raconte C. Prigent, dans l’incipit de Grand-Mère Quéquette ? L’éveil d’un « je » — corps, langue, et conscience —, le réveil d’un bambin et d’un auteur. L’écrivain remonte plus loin, dans le temps, que dans Commencement, pour mettre en scène ce triple (r)éveil. Cette complication du schéma narratif a pour conséquence de compliquer l’identification des sujets du livre. Dans Le Sens du toucher, l’écrivain commente l’incipit de Grand-Mère Quéquette, « chargé de faire naître […] le personnage, le narrateur, etc. (le livre, en somme) » (LST, p. 34). Ici l’énumération paratactique est ambivalente : elle peut suggérer une requalification (comme y invite « en somme ») ou poser une liste différentielle (comme l’indique « etc .»). Combien y a-t-il de personnages mis en scène, à l’ouverture de Grand-Mère Quéquette : trois ou un ? Prigent répond « trois et un » : trois, parce qu’un « je » nourrisson, un « je » enfant et un « je » adulte entrent simultanément dans la sphère de la parole ; un, parce ces trois « je » n’en forment qu’un seul. Ils sont trois formulations, à trois époques chronologiques différentes, de la même instance énonciative, c’est-à-dire de l’auteur Prigent. Pourtant toutes trois n’ont pas le même degré de présence, sur la scène narrative. Si l’enfant briochain, petit-fils de « Grand Mère », occupe constamment le devant du récit avec le narrateur-écrivain, le « je » enfançon n’apparaît qu’à l’incipit. Mais il apparaît en premier. Il faut déchiffrer la leçon plus ou moins consciemment adressée par l’auteur à son lecteur. Le « je » du commencement (de la naissance, du balbutiement) est primordial. Il sert, de façon privilégiée, à figurer les autres (re)commencements de l’être : le réveil, chaque matin, à la langue (et à un corps) du « je » plus âgé du gamin et le réveil, à chaque livre, du « je » adulte de l’auteur. Par rapport à Commencement, ce choix narratif déplace l’accent sur le moment de la naissance et sur sa dynamique laborieuse. Dans l’incipit de 2003, C. Prigent renouvelle les modalités de l’égo-phanie, proposées en 1989. Sauma-phanie/ sauma-sthésie La naissance consiste d’abord en l’apparition factuelle (phanie) d’un corps (sauma). Elle est une épiphanie, une entrée visible, soudaine, de soi au monde. Mais il est, pour les psychanalystes, une seconde interprétation de la naissance au monde. D’ordre psychologique, elle correspond à cette période durant laquelle, au prix des pleurs, le nouveau-né fait l’apprentissage de la différenciation spatiale et matérielle. L’incipit de Grand-Mère Quéquette met en scène ce deuxième type de naissance. La tête de chapitre, « Impression, soleil levant », annonce le choix de cette focalisation interne. Le texte va raconter la conscience (sthésie) progressive d’un corps propre (sauma), distingué du grand corps du monde et séparé de la nuit d’où il émerge soudain. Le monde nocturne de l’indifférenciation est figuré par les signes langagiers les plus confus : les signes ponctuations. L’incipit ne commence pas au « tu dis que ? » déjà cité : … /… !!!!!!! ??????? ———- !—- —-!?!?!?!?——- ! ?????? Quoi ! !!!!!!!! Tu dis que ?…… …… ……… Nerfs ? (GMQ, p. 11). Ces ponctuations fonctionnent comme les traces sismographiques de l’activité primitive d’un cerveau. Les « ! » traduisent un choc, l’intensité d’un réveil physique brutal. Les « ? » marquent peut-être l’étonnement aveugle. Les « - » pourraient trahir une lacune de l’attention (le sommeil guette encore) ou des hésitations. Soudain un « quoi » articule, sur la langue, un son à ces possibles ressentis. L’être mis en scène par ces premières lignes apparaît d’emblée dans sa dualité : comme être sentant et comme capacité à lier ce ressenti à un langage. Le « quoi » marque donc ce premier moment où le bébé, cessant d’être mutique, se sépare du fonds de la nature. Le « quoi » marque surtout l’instant où la langue qui tétait animalement la chair a mué en langue humaine remodelant le monde en sons symboliques. En effet « Alma » appelle, en réflexe culturel, « alma mater », la

mère nourricière, qui est aussi, chez Lucrèce ou Virgile, la « Terre »,

la « mère nature ». « Mâche », rapproché de « alma » et de « mamme »,

évoque l’enfant à la mamelle, soit le stade « nourrisson » du bébé. Ce

bébé-là infuse encore en son intérieur le « jus de pis », le lait du

monde, à coups de langue animaux. Il fait toujours « corps » avec sa

Mère (la Nature), c’est-à-dire qu’il est cette nature («

serpents, ourses, cygnes, chiens, baleines, taureaux » ou « chair putto

», « baudruche », « téton », GMQ, p. 11) : « Gave ! Gave qui ? Pas mi !

Non moi ! Ni qui ni quoi ! ». Le trajet du lait maternel ne donne pas

encore le sentiment d’un espace différencié et souligne, au contraire,

la continuité d’étendue vivante existant du « je » à la mère. Pourtant,

l’interrogation a fait surgir un pronom de première personne (« mi », «

moi »), distingué de la troisième personne du monde (désigné par le «

quoi »). Cette différenciation manque pourtant d’évidence, aussitôt

niée par la voix narrative : « non moi, ni qui ni quoi ». Qui est alors

nourri ? Le texte de Prigent répond par la non-personne indifférenciée

du « ça ». Qui est « gavé » ? Personne, « sauf miam, miam, ça qui brame