Le Fabuliste, La Répétition, 1979

« Ovide était notre maître », Æncrages & Co, 1987

L’Infans ou la peinture regardée, dessins de Gaston Planet, Æncrages & Co, 1990

Scènes naturelles, encres de Christiane Tricoit, Passage d’encres, coll. « Traces », 1999

De la terre, encres de Christiane Tricoit, Passage d’encres, coll. « Traces », 2000

L’Enfant second (un récit), L’Act Mem (Fonds Comp’Act), coll. « La Polygraphe », 2003

Là, Farrago, coll. « Biennale internationale des Poètes », 2003

fins, L’Act Mem (Fonds Comp’Act), 2005

Ordres du jour, pointe-sèche de Claire Nicole, Passage d’encres, coll. « Leporello », 2007

Vanités Carré Misère, préface de Michel Deguy, L’Act Mem, 2009

Yves Boudier, Consolatio [34]

« On entend des cris à Rama. Des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d’être consolée sur ses enfants. Car ils ne sont plus. »

(Jérémie, 31, 15, trad. Segond.)

« Les instants de plongée vers le sommeil et de retour à la veille » de la note de l’éditeur en quatrième de couverture de Consolatio, n’auront pas manqué de faire écho aux premières phrases du livre de Jean Louis Schefer : « Je ne sais pas pourquoi je lis, à l’entrée de la nuit. Est-ce l’idée de préparer ces nuits ou de retarder le moment dans lequel je ne suis déjà plus moi et bascule dans un monde sans mot et sans couleur ? Comme un plongeur... »

La note indique plus précisément : « dernier d’une suite de quatre livres [35] Yves Boudier poursuit [en instants...] les sensations et/ou les images intérieures de la mort à venir. » et cite ce poème « Je dors comme / périssent les enfants / sous le tissu de l’eau /une image en torsade /bouclée sur / l’ombre »

Il est nécessaire d’en ajouter la fin : « l’impatience /d’un poème / sauvé »

Dans son commentaire tout de beauté et d’amitié Martin Rueff rappelle que : ce que peut le poème face à la mort après la tradition de la consolation [Boèce, Malherbe...] nous le savons mieux grâce à l’édition tardive des bribes rédigées par Mallarmé pour un Tombeau d’Anatole, ajoutant, plus loin, après Jean-Pierre Richard, que : « ce qui console sans consoler, c’est que l’oeuvre de langage peut faire survivre l’autre en pensée ». Il précise, « ou mieux, la pensée de l’autre ».

Et c’est introduire à une poétique, celle de l’oeuvre d’Yves Boudier — en retenant que celle-ci est en dialogue avec celle de Michel Deguy [36].

« Quoi que l’heure présente ait de trouble et d’ennui, / Je ne veux point mourir encore. » les vers d’André Chénier resurgissent au moment du reparcours, de ces dix années où le poème voudrait tenir le dernier mot, que la mort soit celle de l’autre (Là), celle qui a ses monuments d’un siècle de guerres et de camps (Fins), celle guettant dans la rue qui n’est pas « inclus » (Vanités Carré Misère), celle vers laquelle le poète sait s’acheminer, homme parmi les hommes auquel le don de langue est aussi celui de ce savoir.

En six parties, avec les mots les plus simples et les plus denses - lorsqu’un mot savant survient et c’est rare (tel achiral), sa précision a le don d’éclairer la sorte de scène (« l’autre scène »), inverse de celle de la "vie extérieure", pour refléter exactement ce à quoi tend le poème : gagne[r] le silence / et la pointe / du ciel.

Celle-ci comme anticipée par ce poème du début de la troisième section :

L’aube

primitive

(hors du lieu alphabétique)

une percée de ciel

incise

le bleu

cicatrise la nuit

ma pensée

migrante

je sombre

loin

Il y a quelque chose du dépouillement (et de l’éros) monastique dans la poésie d’Yves Boudier, cette trappe, dans laquelle se déroule la vie obscure, n’est pas sans promesse de joie : « la prison/gésine » pour celui qui « veille » : « une première phrase // (est) // sitôt la suivante ». [37], serait-ce « l’issue de / tous » ? [38]

Qu’en un « temps de manque », puisse se publier un tel recueil [39], qui si poignant soit-il, ne se présente pas comme un « loquar in amaritudine animae meae », ni comme « le chant des larmes », et qu’il convoque chez le lecteur, et le tout premier, l’auteur de la postface, Martin Rueff [40], la reprise polyphonique dont la monodie première aura donné les précises indications, est un événement rare de la vie intérieure, il y a lieu de s’y rendre, de s’y disposer.

[34] Yves Boudier, Consolatio, postface de Martin Rueff, éditions Argol, 2012.

[35] Auront ainsi précédé, Là, (coll. Biennale Internationale des Poètes, farrago, 2003.) Fins, Vanités Carré Misère (L’Act Mem).

[36] Cf. À ce qui n’en finit pas, Desolatio, N’était le coeur*, la préface de Vanités Carré Misère*

[37] Consolatio, p. 45.

[38] Ibid, p. 47.

[39] Dans la collection L’Estran, dirigée par Catherine Flohic (aux éditions Argol).

[40] Cette postface, La mort au carré, d’une vingtaine de pages est incroyablement belle : savante sans être pédante, amicale sans rien concéder à la précision et à la rigueur, et en rien redondante, en un mot généreuse, absolument, « comme un ami parle à un ami ».

© Ronald Klapka _ 3 février 2012

---------------------------------

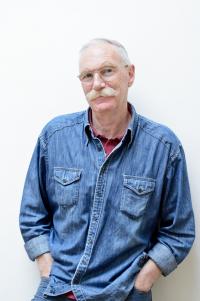

Hervé Martin

samedi, 07 juillet 2012

CONSOLATIO - YVES BOUDIER

CONSOLATIO

d’Yves Boudier

Édition Argol

Janvier 2012

C’est par une citation de Sénèque extrait de Consolation à Marcia que s’ouvre ce livre dense qui porte une interrogation première. Après Là (2003) Fins (2005) et Vanités carré misère (2009), le thème de la mort est à nouveau exploré par Yves Boudier, ici dans la tradition de la consolation. C’est bien sûr le poème d’abord qu’il faut interroger, lire et ressentir pour envisager ce face à face qu’Yves Boudier, en explorateur solitaire des rives accidentées de la mort, entreprend dans l’édification de son œuvre. Une postface de Martin Rueff remarquablement détaillée questionne Consolatio au regard de l’œuvre poétique d’Yves Boudier et d’un corpus de textes anciens ou contemporains – poétiques ou philosophiques - qui furent écrits autour du thème de la mort.

Dès les premiers poèmes des questions émergent sous l’auspice de Janus et des passages, avec cette description d’entrée dans le sommeil lorsque la conscience cède à la nuit. « Je ferme les yeux / cède /au cœur vigile ». C’est ce passage de l’éveil au sommeil qui rappelle la question obsédante, de mémoire douloureuse, cette lisière franchie à la mort venue par ceux, ces « Noms (si) lourds », et hautes figures tutélaires « devant l’enfance », qui furent chair de chers. Alors, tout au bord du sommeil la mémoire semble rappeler et raviver la douleur de la perte des êtres aimés, tout en soulignant la fragilité et la fugacité de la vie. « ça / mord dans la tête / opacité / ce bruit de cœur ». On croirait alors que le poète traque ce moment de passage où la conscience s’apaise, s’amenuise et se retire. Des passages à double sens lorsque l’on revient de ce lieu d’a-conscience et que l’éveil survient « le bleu / cicatrise la nuit ». « …l’insomnie / (elle) / arrache le temps passé / à être mort » Avec ses passages d’un état à un autre Yves Boudier apparente le sommeil à l’état de mort « où les batailles se livrent » mais sans l’agonie, au-delà de laquelle tout retour reste impossible « La mort s’accouple / au jour / (elle) / feint d’être nuit / sa méthode : son legs »

C’est de ce monde du sommeil et de l’a-conscience que perce l’angoisse première, à laquelle il faut pourtant s’habituer, quand « lève la plainte / létale » et qu’il faut participer à « L’épreuve du vertige / vivre / « contre la mort militante » /…/ « pour instituer l’idée ». Entre les poèmes parfois, des pages blanches s’intercalent et paraissent préciser les états de cette simili mort où seuls les rêves président à construire des mondes d’images aux sens multiples.

C’est par un dialogue intérieur régulier et en questionnant les mots « (la valeur éponyme) » que le poète se livre à des « travaux d’aveugle » pour contrer « les peurs / ventrales » et éloigner ce moment où « se creuse/ la / défaite ».

La forme aussi, dans le visuel qu’elle propose au regard et dans la symbolique du motif de la ligne, de la marge, de la frontière…participe également au signifié du livre. Cette forme qu’Yves Boudier donne à la disposition de ses vers faisant apparaître une limite immatérielle qui divise la page en deux parties. Cette disposition fait songer à une scission - à une ligne de passage ? -, comme une cicatrice ancienne – première ? - que le temps aurait laissée (in)visible chez l’auteur et qu’un poème débuté par ce vers, « Autant de peine / à parler / à (me) / taire… » ne (dé)voile qu’à peine dans cette ligne frontière. Ligne de frontière, zone de clair-obscur, comme un entre-deux, un passage universel d’un état à un autre, du jour à la nuit, du sommeil au réveil ou encore, de la vie à la mort. Tout semble ici signifier, de part et d’autre de cette marge centrale, où le poème appuie la certitude que le corps seul sait tangible. Cependant, avec de rares vers coupant la frontière de cette marge, l’espérance pointe ici. Elle tente des incursions dans l’autre monde du sommeil, traversant la frontière de l’(a)conscience pour essayer d’identifier la nature de la mort « les tremblements se rapprochent / le centre s’échappe fait retour ». Le livre est le lieu où le poème inscrit ce qui borne toute vie, avec en désir cette espérance humaine de repousser les frontières de la mort « le bandeau d’Orphée dans les mains d’Eurydice… ». Ce qui est visible ici c’est ce funeste présage – comme seul avenir sûr – qui attend et qui veille. Longtemps j’ai pensé que mes congénères se partageaient en deux familles, ceux qui vivaient en s’oubliant mortels et ceux que la mort hantait. C’est peut-être alors à dessein que des fragments de textes – cités en italique - sont parsemés dans les poèmes et que les noms de leurs auteurs sont rassemblés à la fin du livre comme en une communauté de pensée qui poserait la question : « comment parler de la mort ? ». Ce lieu espace dont on ne peut que dire, toutes acceptions comprises : « (il n’y a rien à voir) » et finalement « ce n’est rien ».

HM

![]()